来源:观历史5千年 2023年9月30日

在春秋以前,还没有“疆域”这个概念,华夏大地上的不同政权之间是以所能控制的附属城邑、据点作为势力分界的。直到战国以后,随着诸侯国的征战扩张,所控制区域才从过去的“点”扩散为“面”,产生了疆域。

夏朝虽然是我国史书记载当中的第一个广域王权政治实体,但它所能控制的区域十分有限。不仅如此,史书关于夏朝“疆域”的记载也存在着不少的错漏和相互抵牾。

比如《竹书纪年》说夏朝统治的中心主要在豫东和鲁西一带;《战国策》则说“夫夏桀之国,左天门之阴,而右天谿之阳,庐睪在其北,伊洛出其南”,认为夏朝的中心在豫西的伊洛平原。《左传》则认为“夏墟”在晋南。

考古学家徐旭生先生在梳理了所有关于夏朝疆域的记载后,认为有两个地方可能是夏朝的中枢:一个是河南中西部崇山周边地区,特别是登封、禹州一带;另一个是山西南部的汾河下游地区。

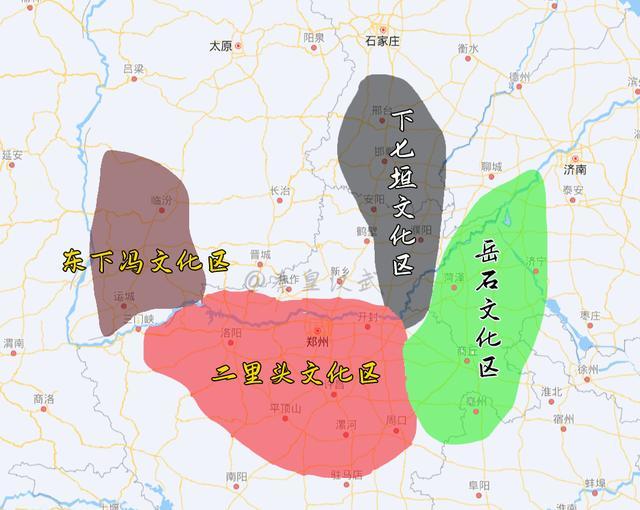

此后,我国的考古工作者分别在徐旭生划定的两处地方发现了一支全新的考古学文化:二里头文化二里头类型和二里头文化东下冯类型。

从空间角度来看,二里头文化的分布区域集中在豫西和晋南,而影响范围却囊括了整个河南,并延伸到了陕西东部、冀南、鲁西以及长江流域一带,并且这种文化影响是单向的。而地处伊洛河故道北沿的300万平方米区域恰恰是二里头文化的中心居邑,意味着这里是当时的政治、文化中心,跟史书记载的夏朝疆域及王都所在地斟鄩吻合。

从时间角度来看,二里头文化的典型器物与已知的二里岗早商文化典型器物存在明显差异,两种文化不存在直接的继承关系,经碳十四测定和树轮校正,二里头文化绝对年代在公元前1750年至前1520年,超出了早商文化的上限。

所以,国家夏商周断代工程最终给出结论性意见:二里头就是夏朝中晚期都城所在地,同时指出“以王城岗遗址二、三期为代表的河南龙山文化晚期遗存,应是考古学上探索早期夏文化的主要对象。”

换言之,从国家层面来讲,夏朝的疆域被认为是在以河南为中心的中原地区,对于中原以外的地区,夏朝的存在仅局限于文化的交流与互动上。

但是,夏王朝的缔造者—大禹的归葬地,却超出了夏朝所能控制的实际区域。

《墨子·节葬下》和《竹书纪年》都说禹死在了会稽。司马迁在实地“上会稽,探禹穴”实地考证之后,也郑重地把以下内容记录在了《史记》当中:“十年,帝禹东巡狩,至于会稽而崩”,“越王勾践,其先禹之苗裔……封于会稽,以奉守禹之祀。”

直到今天,在浙江省绍兴市的会稽山北麓还存有“大禹陵”。如果大禹是夏朝的缔造者,那么他死后,为什么会被葬在距河南一千多公里之外的浙江呢?

史书给我们的脉络是这样的:大禹平定洪水,划定九州,会盟涂山,铸造九鼎,最终在东巡会稽时意外离世,因而安葬在这里。

这段看似合理的记载,却存在着多处与考古发现不符的地方。

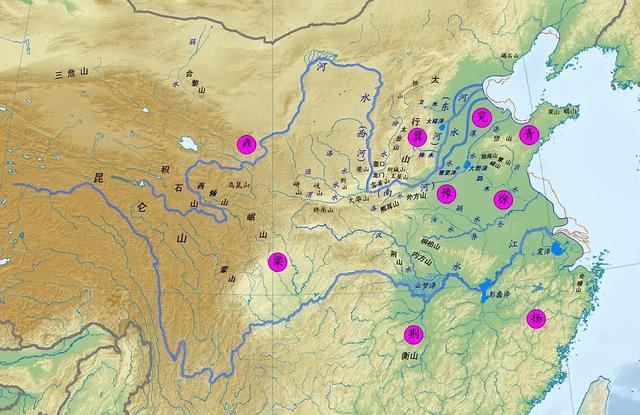

第一,大禹治水成功后,将全境划分为九州,按照《禹贡》划定的九州范围,当时的会稽属于扬州,田税等级为下下,租税等级为下上,贡纳物为银、铜、美玉、皮革等。

扬州在西周时都仍然没有纳入中原王朝的有效管辖范围,而直到二里头文化四期,也就是夏朝统治的末期,江淮一带才出现二里头文化的因素。大禹所处的时代,扬州地区的考古学文化还是土生土长的广富林文化。

有意思的是,梁州的贡纳物居然是铁、熊、罴,铁器的普及是战国时代的事,包括蜀地在内的梁州纳入中原视野,也同样发生在秦并巴蜀之后。

所以,所谓的九州范围,其实是战国时代“世界观”的产物,大禹时代的疆域远不及此,大概率是战国人依据当下的疆域认知而进行的追溯。

第二,二里头文化被誉为“中国青铜时代的徽标”,出土了我国目前最早的青铜鼎。但同时,二里头文化又被判定为夏朝中晚期的文化遗存,这也就意味着,大禹所在的早期夏文化时代,生产生活工具依然是木质、石质和骨质,不仅不可能铸造九鼎,甚至连开展黄河干流治理这样的大规模水利工程都是难以想象的。

事实上,王用九鼎是周礼的规定,同样,“九”字来象征君王,也是周人的思想。《周礼》将天下划分为九服“方千里曰王畿,其外方五百里曰侯服……”,作为不同等级诸侯朝贡的依据。

所以,既然大禹时代还不具有对会稽的管辖权,那么大禹横跨多个考古学文化区域跑到一个不属于自己辖地的地方巡视,还最终葬在了这里,就显得十分突兀了。

事情的真相究竟是什么呢?

日本学者较早关注到这个奇怪现象,东京大学教授平势隆郎认为“由于战国时代各种政治局势的需要,夏王朝的一些传说很可能是临时创建而被加以利用的”,他举了几个例子,战国时代魏国自认为是正统王权,所以魏国编撰的《竹书纪年》就宣扬大禹的夏朝在魏地,而韩国则宣称夏王朝的传承之地在韩境,魏韩都极力主张自己才是夏王朝的领土和王权的正统继承者。

而地处东方的齐国为了与宿敌魏国对抗,也动员学者编撰了《春秋公羊传》,称齐地为“中国”,认为自己是商王朝的正统继承人(齐国吞并了殷商后裔宋国),主张与“夏”对抗。

史书中对于大禹都城的记载分别有晋阳、平阳、安邑等地,而这三处地方恰好分别是赵、韩、魏三国的故都,这恐怕不能用巧合来解释了,而只能认为这样的记载的确掺杂了战国时人的政治目的,都希望将大禹和夏朝的中心与自己建立某种关联。

另一位日本学者,京都大学教授冈村秀典也认为,目前已知的跟大禹直接有关的出土文物,都没有提到大禹是夏朝的始祖。

比如在甘肃礼县出土的秦公簋铭文写道“不显朕皇且,受天命鼏宅禹迹,十又二公,在帝之坯”。这段话的意思是“皇祖”秦襄公受天命在“禹迹”之地安居,经历了十二代君主。

秦襄公受封诸侯之时,犬戎刚刚灭亡了西周,占据了岐山以西的地方,秦人为了表示自己是不同于戎狄的华夏正统的一员,所以强调自己所在的地方(甘肃礼县)是大禹之地。

而齐国故城临淄出土的青铜器叔夷钟和叔夷镈上,也刻写着“虩虩成唐,有严在帝所,尃受天命,翦伐夏祀。败厥灵师,伊小臣惟辅,咸有九州,处禹之堵”。

叔夷是商朝后裔,他在铭文中夸赞了先祖的功绩,受天命消灭了夏朝,得到了九州,立国在大禹的土地上。

这篇铭文中的禹同样没有被记载为夏朝的创始者,反而像秦公簋中的“禹”用法一样,把禹当成了佐证自己所居土地是正统的象征。

如果我们梳理史书对“禹迹”的范围的记载会发现,西周时,禹迹还只是在关中一带,到春秋时禹迹扩展到了甘肃和山东,到战国时,禹迹的范围已经囊括了战国七雄所处的九州范围。

到汉代时,禹迹的范围进一步扩大,战国以前的文献只说禹在会稽会盟,但汉代以后,禹的出生地从他父亲鲧所在的崇山编排到了四川,归葬地跑到了浙江。

史书《史记》《越绝书》《吴越春秋》都直接记载越王勾践是先禹之苗裔,就连匈奴人也成了“夏后氏之苗裔”。《水经·庐江水》说大禹治水到达了江西庐山,并刻石全纪功。

中国社会科学院杜金鹏教授认为“大禹之时尚属龙山文化时代,那时在黄河、长江流域分布着若干个各具特色的考古学文化,有的相互间差异甚大,说明当时远未形成大一统的社会实体,故禹迹遍九州是不符合历史实际的。”

也就是说,大禹的史实的确有真实的历史背景来源,但经过了战国时人带有政治目的的扩充,就变得相互抵牾。

那么接下来我们再来回答另一个问题:大禹究竟是不是如日本学者所说的那样,并非是夏朝始祖呢?

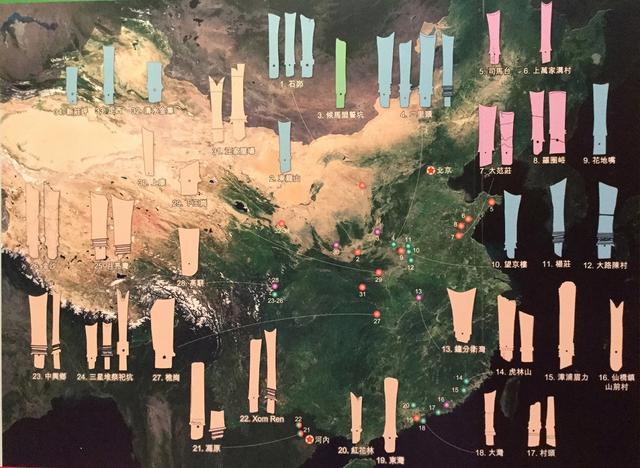

单就考古出土文物来看,的确没有直接的证据将大禹和夏朝建立直接关联。但如果我们考察二里头文化的传播路径,会发现一个惊人的巧合:

山西南部的东下冯文化典型器物出现时间晚于二里头,而晋南素有“夏墟”“大夏”之称,按照古人“故地称小,新迁称大”的命名原则,山西夏墟的由来,是二里头文化北进的产物。

四川广汉三星堆出土了陶盉、牙璋等二里头文化典型器物,直到殷商时期,牙璋都是三星堆人祭祀的重器。从时间序列判断,三星堆文化晚于二里头文化,同样是二里头文化西进的产物。

此外,安徽江淮发现的二里头文化典型特征的铜器和陶器,江浙马桥文化中发现的二里头文化因素,都是二里头文化播迁所带来的。

在早商文化兴起之前,二里头文化对中原周边地区的扩散路径,恰恰和声称是“禹迹”、“禹后裔”的分布区域是吻合的,由于大禹所处时代为夏前期,而二里头文化是夏晚期遗存,那么这也就意味着禹的传说是夏人四散逃亡到各地时所带去的。

如果大禹不是夏朝的创始者或某位极具影响力的先祖,很难解释这些受到二里头文化传播影响的地区纷纷传颂大禹的故事。

天文学的测算结果,也坐实了这一点。

据《孝经·钩命诀》记载:“禹时五星累累如贯珠,炳炳若连璧”,这次五星汇聚的天文现象,经大型计算机测算,公元前1953年2月24日水星、金星、火星、木星和土星五星汇聚于15°以内,最小时甚至只有4.351°,且汇聚时间长达24天之久,极易被肉眼观察到。

行星运行复杂,而五星连珠现象又极为罕见,在计算手段极为有限的夏朝,将这一奇特天象与大禹建国相联系,恰恰证明了它不可能是古人随意逆推和造假的。

公元前1953年这个时间节点,不仅与断代工程专家组判定的夏纪年吻合,也同考古发现的河南龙山文化、新砦文化(数日前第三届“中国考古·郑州论坛”专家认为新砦遗址可能为夏代早期都城)的存续时间吻合,印证了大禹生存年代在夏前期且与夏朝存在直接关联。