来源:徐庆全与八十年代 2024年9月13日

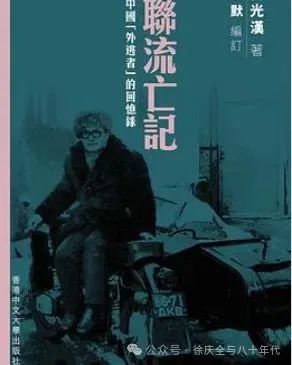

在北大右派学生外逃的几个案例中,历史系学生雷光汉是唯一成功外逃到苏联的,他的外逃与同学沈元之死直接相关。关于自己的反右落难,与沈元的交集,外逃苏联后的流亡生涯,雷光汉写了一部回忆录《苏联流亡记:一个中国‘外逃者’的回忆录》,对以上情况做了详细记述,回忆录中也展示了他所耳闻目睹的七十年代及其之后的苏联社会政治人文生态,克格勃机构在苏联的统治运作等,此书被党史专家高华教授称为“一部奇书”,本文关于雷光汉经历的记载多来自此书。

五七之难及与沈元的交往

雷光汉,湖南人,北大历史系55级2班学生,他与沈元同级不同班。雷光汉所在的班,有几位同学在57年鸣放中贴出了北大第一张大字报,而雷光汉不是第一张大字报的参与者。

雷光汉的右派罪名是反苏,他的言论是“俄国曾占领了中国很多地方,即使按照不平等条约,‘江东六十四屯’也仍是中国的领土”,据雷光汉的回忆,他的反苏言论众所周知,且大家都默认。但时任班级党支部书记孙淼,因为与雷光汉不合,在反右补课中坚持把雷打成右派,并被发配到门头沟农村劳动改造。在那里,他与一同劳动的同年级右派沈元熟识,并成为至交。

雷光汉劳动一年后,回校复读,1960年毕业后,被分配到新疆伊犁霍城县中学任教。到新疆后,他关注新疆历史,在《伊犁日报》上发表了一些介绍新疆历史的文章。他同时很关注好友沈元的动向,1962年,沈元开始在《历史研究》《人民日报》上发表关于历史研究的文章,沈元的成就,令雷光汉颇感与有荣焉。当时的霍城,聚集了一些从各地高校分配来的政治上不入主流,思想比较活跃的年轻人,雷光汉向他们谈起沈元的成就,他们也十分钦佩羡慕。霍城的知识分子们也由此知道雷光汉有一个才子同学沈元。

几年之后文革爆发,雷光汉成了老右派加牛鬼蛇神,遭到批斗。此时,沈元也成为史学界的黑帮上了报纸。与沈元的关系于是成为雷光汉的一大罪名,霍城县甚至出现了“打倒大右派沈元、雷光汉”的大字报。

1966年10月,雷光汉被戴上“反党反社会主义分子”的帽子开除公职,先后被遣送到煤矿挖煤、农村修水渠。1967年底,新疆和全国一样,处于夺权内斗的混乱之中,雷光汉跟随到处串联的红卫兵,逃出劳改地,到各地流浪。他到了北京,见到了好友沈元。雷光汉回忆:沈元当时和女友住在史家胡同的姑姑家。他们互相诉说了文革中的遭遇,对政治形势的看法高度一致。他们互相鼓励:一定要好好活下去,看到一个灾难后重生的中国。沈元将雷光汉送出很远,并给了他20元路费。雷光汉没有想到,这竟是他最后一次见到沈元。离开北京后,雷光汉流浪两广、云贵各地,企图寻找外逃的机会,但无所获。他1969年返回霍城。1970年初,“一打三反”运动开始,雷光汉被看押。1970年4月18日,沈元在北京遇害。雷光汉在新疆考古研究所工作的同学王炳华得知消息,立即想到雷光汉,当时雷光汉是霍城排名第一的黑帮,而“一打三反”对现行反革命大开杀戒,各地都开始杀人,乌鲁木齐、喀什、伊宁都已开杀,王炳华担心雷光汉会成为下一个沈元。

雷光汉回忆:4月22日晚,一位监守我的红卫兵,也是我教过的学生,偷偷塞给我一张纸条,我回到房间,偷偷打开纸条,上面写着:沈元在4月18日已被枪决,速自处。这纸条是王炳华在第一时间托人送来的。雷光汉乘着夜色,也趁着这位看押他的学生给予他的逃跑机会,仓皇逃出住地。他本想跳入霍尔果斯河自杀,但跳进去的地方水太浅,无法了断。他上岸后逃到天山,过了两天野人生活,之后在24日夜泅渡霍尔果斯河逃到苏联。从此开始了作为流亡者的坎坷生涯。

流亡苏联与二次出逃

雷光汉称自己的出逃是“历史的大玩笑——一个反苏分子出逃苏联”。正是这种悖谬的选择造成了他后来在苏联的曲折经历以及他对苏联、对个人际遇的种种矛盾的态度。

雷光汉越境后被苏联边防军抓获,很快被送往克格勃机构接受审讯。克格勃详细的讯问中,除了要雷光汉提供个人的经历、交际对象、出逃的原因等,还希望了解当时新疆文革的各方面情况。讯问中克格勃官员表现出对中国文革从中央到地方的情况了如指掌,令雷光汉十分惊讶。对各种琐细的问题,雷光汉能回避的回避,不能回避的也只能如实供述。因雷光汉受过高等教育,克格勃试图让他为克格勃工作,提供了情报研究以及反华出版社的工作机会,被雷光汉坚决拒绝。于是雷光汉被安排到中亚阿拉木图的一个机械厂当工人。

作为外逃者,雷光汉是比较幸运的。在1966年文革之初,有一批中国人因对时局绝望外逃苏联,这当中包括北大右派学生顾文选,这批人被苏联当局遣返回中国,遭到了被枪决的厄运。苏联鉴于此,对后来逃苏的中国人不再遣返,而是根据情况安排或为克格勃工作,或到工厂、农村干活。当时的苏联正在建设时期,工作机会很多,谋生存并不难。

雷光汉有了工作,仍然不能摆脱克格勃的严密监控。他经常被克格勃约见,让他汇报近期所见所闻,问他接触到的一些其他中国人的情况。这些克格勃特工均有较高文化素质,衣冠楚楚,一派绅士风度,但如同苍蝇一样挥之不去的监控骚扰,令雷光汉反感至极。

雷光汉具有遭受过亡国之痛的那一代人所抱有的强烈的爱国情怀,但在那个信息封闭的年代,他和很多年轻人一样,对外界情况了解甚少,导致在认知和判断上显得天真而偏狭。他自述自己“愚蠢地相信了‘苏美合作,主宰世界’那一套说法,既然苏美合作,那么到了苏联以后,就可以有机会转到其他地方去了。我要去到有中国人的地方,第一个选择是台湾,其次是新加坡。我不愿意去香港或澳门,我和仇恨日本人一样仇恨英国佬和葡萄牙鬼。”[1]

他向克格勃提出自己的要求,说自己是在中国受政治迫害跑到苏联的,他申请政治避难,他虽然被迫逃离中国,但他是爱国的,不愿在苏联做反华工作,他希望到台湾或新加坡去,生活在中国人中间,如果到台湾,他还可以用他的专业从事中国历史研究。克格勃当然地拒绝了他的要求,说他“既不是刘少奇,也不是乌兰夫,只是一个教员,没有申请政治避难的资格”“苏联不可能允许他从苏联去第三国”,克格勃的官员还耻笑他:你们中国人逃到苏联后都说自己是爱国的,可是你们在中国都不敢反对毛泽东,你们一挨整就往外国跑,你们都是怕死鬼。这一番话让雷光汉无言以对,无地自容。

当时的苏联生活水平比中国高出许多,物资供应充足,作为普通工人,劳动强度也不大。雷光汉的生活和工作,都还是过得去的。但强烈的民族自尊心让他耻于在苏联这样的敌国苟且生存。他执着地想跑到台湾或新加坡去,于是,他和另外两个中国人一起,策划了第二次出逃。

他们研究了世界地图和苏联地图,比较了和苏联接壤的国家,最后认定伊朗离阿拉木图最近,和苏联、中国关系都不是敌对的,因此他们决定外逃伊朗,再从伊朗去台湾。

他们做了各种准备,选择了最合理的外逃路线,但没想到的是被一个同伙出卖,在已经逃过苏伊边境线的时候,仍被防范已久的苏军抓获。

在苏联的监狱和劳改营

因非法越境罪,雷光汉被关进苏联克格勃的监狱。在苏联,克格勃监狱监禁的都是重刑犯,像杀人、贩毒、间谍、贪污、政治犯都监押在克格勃监狱,所有外国犯人也在其中。雷光汉的印象是,克格勃监狱的牢头狱卒都比较文明,对犯人有礼貌。伙食尚可,不仅能吃饱,还常常有荤腥。犯人有什么要求,在可能的范围内,狱卒都尽量满足。雷光汉感慨道:“我觉得苏联监狱里的狱头狱卒,审判官员,都还有人性,对不幸者有同情心,只要在框框之内,请他们帮点忙,给点方便是不会遭到拒绝的。中国却完全相反,一次次严酷的阶级斗争把中国官员最起码的人性都抹掉了。”[2]

但是,苏联并非所有的监狱都有这样文明,与雷光汉同牢的苏联狱友告诉他:在苏联的各种监狱中,克格勃监狱是最文明的,不打骂犯人,没有刑讯逼供,别的执法机构都是一片黑暗,没有钱会轻罪重罚,给了钱,杀人犯都会买到无罪释放,是狱霸的天下。为什么会这样?因为克格勃监狱的犯人都是外国人、犯罪的官员或异议分子,不知道哪一天这些人又会翻身出头,所以监狱的狱头狱卒不敢对他们胡来。

雷光汉在克格勃监狱关押数月后,被法院宣判,他因“非法越境罪”被判处“有条件的自由”两年,所谓“有条件的自由”,实际上就是监督劳动。很快,他被发配到西伯利亚金田村农场去享受“有条件的自由”了。

在金田村农场,雷光汉看到了计划经济下的苏联普遍存在的官员特权、贪腐和农业经济的惊人浪费。官员的贪污主要来源是奖金和奖品,苏联的计划经济很注重物质刺激,每年年底,只要完成了粮食、肉类和羊毛的上交计划,就要发下巨额的奖金和提成,场长占大头,剩下部分由各级大小头目瓜分,农工、牧工得到的只有可怜的一点。年终还有大批奖品发下来,贵重的有小汽车、地毯、电视机,本来是奖给工作优秀者和苏德战争的参战老兵的,但都被官员瓜分了。

农场中的农工和牧工来源不同,有苏联各地来的垦荒青年,有在战争中被德军俘虏过的战俘,有投敌嫌疑的人,集中营释放的前罪犯,像雷光汉一样的服流刑者,都是苏联的五类分子。他们被剥夺了人身自由,只能从事最沉重的劳动。在这个农奴群中有80多个中国人,都是文革中逃苏的。这些人在所有农奴中的地位低下。尤其这个群体中占多数的维族人和哈萨克族人,他们大多数是亲苏的,把苏联误当成他们的祖国或靠山,但逃苏后,政府没有把他们看成自己人,待遇甚至不如汉人。这使他们对处境不满,一直处于矛盾和冲动中,经常欺辱汉人以发泄情绪,造成内斗不断。

在如此恶劣的环境中,雷光汉学会了以牙还牙,他认为:在苏联当流亡者就要真正破罐子破摔,别人欺负了你,就和他打架,打伤了养好身体再打,坐牢后出来再打。他和同伴随身准备一根铁棒,只要遇到有人欺负,就打过去。后来发展到只要有人骂中国,就跟他干仗。他的体会是,苏联人都欺软怕硬,他凶你更凶,首先软下来的必定是他们。

在金田村劳改期间,雷光汉又被克格勃找过两次,一次是让他去反华出版社当编辑,一次是让他出演一部反华电影,他都坚决拒绝。因为他的不配合,他在金田村的“有条件的自由”被延长了一年多。直到1975年10月,他才服刑期满,被指定到哈萨克斯坦江布尔市定居。

定居、就业、成家

1975年雷汉生在江布尔市定居,被分配在市里最大的拖拉机零件厂当工人。他在这个厂一直工作到1995年退休。他在这个厂当工人的经历也让他对苏联企业的利弊有了最切身的了解。他认为苏联工业有几大特点:规模极其庞大,技术十分落后,产品质量低劣,原材料浪费惊人。这些问题主要由计划经济的体制造成。

1977年,年届不惑的雷光汉开始计划结婚成家。他在北大读书和新疆工作时,曾有两次刻骨铭心的恋爱,都因政治运动中不幸的遭际而被迫分手。多年单身漂泊的生活令他渴望有温暖稳定的家庭。经人介绍,他认识了当地华侨李巧云女士。李巧云美丽端庄,有文化修养,两人一见钟情,很快便结为连理。一年后,他有了一个可爱的女儿,女儿出生后,他们领到了一套三居室的住宅,位于市中心,苏联法律规定,领到住宅后,使用权是终身的,还可以由女儿继承。在漂泊异国多年后,雷光汉终于有了温暖的家室,安宁的生活。

归期未有期

雷光汉因为一直不愿为克格勃工作,无法取得苏联国籍,只能拿苏联的无国籍护照,这也是很多中国逃苏者的境遇。作为一个痴情的爱国者,雷光汉一直期待着恢复中国国籍。

文革结束后,雷光汉终于迎来了命运的转机。

雷光汉回忆:1980年初,收音机里传来了一道我出国以来最震动我的心,最使我每一根血管都热血沸腾的消息,我听到了李先念在全国侨务工作会议上的讲话。大意是,许多人为逃避“文革”的迫害,流亡到外国去了,他们中大部分是爱国的,爱国不分先后,我们欢迎他们回到祖国的怀抱里来。一听之下,我从床上跳了起来,大呼万岁,抱着女儿号啕大哭。我可能重当中国人了。听到李先念的讲话后,我立即给中国驻莫斯科大使馆寄去了一封信,详细写明了我出国后的经历,提出了恢复中华人民共和国国籍的申请。

两个星期后,收到了大使馆的回信,开头就称我为“雷光汉侨胞”。又让我十分感动,政府终究没有给我戴上叛国投苏分子的帽子。信里附了一份华侨登记表,要我做两件事:一是要我自己对逃苏行动提出自己的认识,也许要做深刻检讨吧;一是要我提出任何一宗实物证据,证明我曾经是中国公民。对前者,我如实写出来了:一是求生本能的驱使,一是我要活着看到发动“文化大革命”的罪人们的下场,看到我的祖国在沉沦中得到新生。对于后者,我可犯了难:我越境时光身一人,除了一身破衣破裤,什么也没带。审查结束时KGB发还了我一件兰卡叽布旧棉衣,总不能把这件棉衣寄到大使馆去吧?忽然想起来了,在棉衣口袋里还有一张新疆粮票,还保存着,这可是世界上哪里也找不出来的我们中国独有的国粹。我填写好登记表,寄了两张照片和逃苏的检查,加上这张粮票,一起寄出去了。信发出后,我便怀着像年轻时谈恋爱等着和女朋友见面一样的焦急心情,等待着回音。我的心已经飞向了中国,竟有些茶不思饭不想了。感谢我国驻苏大使馆,对我的审查比别的中国人申请都快,不到一个月就收到了回信,沉甸甸的,我一摸信封,就知道里面装有硬封面的护照。

像1955年夏天我高考后接到北京大学的录取通知书一样,战战兢兢地打开了信封,取出了深咖啡色的护照册。一看到“中华人民共和国护照”那几个烫金的字,心都快跳出胸膛了。41184号,是我第一本中国护照的号码,一个刻在我脑海最深刻的号码。我重新成为中国公民了。[3]

恢复中国国籍后,雷光汉就向大使馆申请全家返国定居。他回忆:我的报告转到国务院侨务办公室,侨办来信问我:“你是湖南人,但原工作在新疆,你是要回湖南还是新疆?”我写信回答:“新疆是我的伤心之地,不想去了,想全家回湖南家乡。”报告又转到湖南侨办,再转到我家乡石门乡。我家乡政府在1982年就给我们夫妇安排好了工作和住宅。但最终这个愿望没有能实现。雷光汉认为,这是苏联克格勃从其中做了梗。

对留苏中国人回国探亲,KGB作了非常阴险而巧妙的安排。第一批回去的都是他们的人,给他们交了任务。回去执行的一项主要任务是向中国的侨务部门或安全部门汇报:除了表明自己的清白外,把别的留苏中国人特别是几个特定的人说成是KGB特务,把池水搅浑。我国管事的官员本来多疑,听人说某人是爱国者还不太相信,说某人是KGB特务就深信不疑。

1986年哈萨克斯坦地区的华人华侨开始回中国探亲,第一个是李某某。本来1987年大使馆已经通知我:同意我全家回国定居,马上要寄归国证了,李某某回湖南后变了卦。据说李某某造了一个谣:“雷光汉妻子李巧云的前夫是德国人,有一个儿子是她和德国人生的。”湖南省安全机关完全深信不疑,谣言一直传到我母亲耳中。我回国定居大事便因此功亏一篑,只有老死异乡了。[4]

开放回国探亲后的三年,1988年8月,雷光汉一家才领到回国探亲的签证。雷光汉认为,这是因为他一直不配合克格勃的工作,所以克格勃刁难他。

阔别祖国18年,雷光汉终于回国,他到了北京,改革开放的新气象令他既惊奇又欣喜。与其他华侨不同,雷光汉受到了特别的接待。一到北京,就有两个北京市外办的人前来看望,告诉他第二天会派车送他们全家去八达岭长城游览,并嘱咐他,不要告诉其他人,“他们不接待一般的华侨”。愉快的八达岭之行后,北京市外办的人陪同雷光汉的妻女去动物园、颐和园游览,雷光汉却被带到一个不知道什么地方的楼里,与一位姓郝的先生长谈了两天。郝先生详细询问了雷光汉逃苏后受审、流放和定居塔拉斯的过程,以及克格勃管制华侨的方式方法。

几天后,雷光汉全家离京回了老家湖南。雷家在大跃进年代和文革中遭了大难,雷光汉的祖母和一个叔叔在大饥荒中饿死。父亲在文革中被批斗而死。幸而老母亲挺过了艰难岁月仍然健在,几个弟妹也勤劳能干,家境小康。团圆的喜庆令雷光汉幸福满满。但在家乡,他仍因其身份受到了特别关照。他回忆:我的大侄婿出身老党员之家,是镇上的治安委员,他私下给我打招呼,上级通知了:要对你们严密监视。回到老家了也还是没有自由,我深知这一点,在家乡的日子里,我们日夜和母亲在一起,谁家也没有去。外客来了,我只是借酒装疯,识相一些的,便走掉了。[5]

冤案平反也特殊

对于自己冤案的平反,雷光汉的记述很简略。他说:我出逃以后,中共霍城县委没有给我的“右派”和“文革”中戴的“黑帮分子”帽子平反,湖南省侨办又派专人到了新疆霍城督促他们办理,中共霍城县委统战部才发了改正平反文件,文件号是霍统字(86)号,时间1985年12月6日,发文时间则是1986年,一下拖了6年。并且还给我留了3个尾巴,如“认为雷曾对大跃进,人民公社化有些言论。但从性质上是属于一般思想认识问题。”到了大跃进已经全部否定,人民公社被解散了的1986年,霍城县委还在认为我当年对大跃进和人民公社的评论有“思想认识”问题。他们办事情不少地方糊里糊涂,发平反文件时,我早已恢复中国国籍5年了,文件上还写着“于72年逃苏,现在已加入苏籍。”一直到我1990年重新回到霍城,新疆的公安部门还没有把我逃亡的时间和地点搞清楚,说我1972年出逃的地点是塔城。公文旅行,平反文件1987年才寄到大使馆。[6]

这段记述有一个明显的问题,就是根据相关规定,右派改正是哪里划的由哪里改正,雷光汉的右派是在北京大学划的,应该由北京大学改正,而雷光汉却说他的改正平反文件是由中共霍城县委统战部发出的,这是怎么回事呢?

根据《北京大学纪事》1986年2月条记载:

校党委综合1957年反右斗争及落实中央55号文件精神,进行复查的情况。其中说,全校共划右派716人,教职员120人,学生596人。经过复查,原划右派予以改正的715人,并作出了复查结论。维持原划的1人。[7]

而1987年10月13日条则又记载:

落实政策工作完成的情况及遗留问题统计。冤假错案:……错划右派立案数715,结案数715。[8]

注意:此处记载错划右派立案和结案数是715,而非1986年的716。原因请看笔者下文的考证。

北大数学力学系系53级闫桂勋学长曾发表《北大右派分子改正考》一文,对北大右派改正的一些问题进行了考证,闫桂勋的文章对《北京大学纪事》中1986年记载的共划右716人,改正715人,维持原划1人到1987年10月记载中变成了立案715,结案715这一变化原因进行了分析,他曾为右派改正的问题访问过《北京大学纪事》的主编王学珍书记,他听“王学珍老说,只有1人逃往国外,不予复查”,因此他推测,“维持原划的1人”应为“因去国外不予复查1人”,也就是说,所谓“维持原划的1人”并不存在。[9]

而笔者从网上购得的时任北大人事处处长马树孚老师的工作笔记中看到的记录证实“维持原划”1人确有其人,此人是西语系56级学生右派顾文选。[10]由此可以改变闫文的一个结论。另外需要确认的是:“因去国外不予复查1人”是否确有其人。

据笔者看到的资料,北大右派中外逃成功者仅两例:物理系54级沈迪克和化学系54级梁成金夫妇(逃港),历史系55级雷光汉(逃苏)。其中,沈迪克、梁成金早已获改正。而雷光汉,则情况不同。雷光汉划右和外逃流亡的经历如前所述。关于他的右派改正和反革命案平反,在他的回忆中均由他毕业后的发配地,也是他外逃出境的新疆霍城县委办理。中共霍城县委统战部给他的平反改正文件是霍统字(86)号,右派改正由发配地操作,这是不合常规的。据雷光汉说,通知书是留了尾巴的,霍城县对他的情况根本不了解。

根据笔者看到的资料,北大方对雷光汉的情况也苦于无从了解。因外逃到苏联的中国人为克格勃工作的情况比较多,多年来也有关于雷光汉是克格勃特工的风传。文革中,曾有人找到雷的同班同学陈高华,通知他雷光汉是“苏修特务”,雷若是到来,要马上报告。陈高华于是对所有在京同学都打了招呼。而后来又对这些同学解除了这个通知。[11]历史系54级的段一平学长也曾回忆说,他听北大历史系毕业的李纯德校友说,雷是国家安全局认定的克格勃。还听北大图书馆系毕业、曾任黑龙江省图书馆馆长的李修宇校友说,雷曾经在苏联电台做对华广播,宣传自己在苏联的“美好生活”[12]。

如此传言,扑朔迷离,难以核实,笔者曾就此事采访当年任历史系党总支书记的郝斌老师,他回忆说,雷的遭遇,听说有一些,但不足依为实据,不好下笔。另外,当时听说雷在国外,详情不知。一纸改正决定,无从寄出,不知寄往何处才能有效。据此,记得此事拖了很久,当时成为一个难题。根据以上记载,雷光汉成为王学珍书记所说的“有一人逃往国外,不予复查”的个案可能性极大。

据雷的回忆录记载,霍城县委的改正平反通知,86年发文,公文旅行,87年才寄到大使馆。我们推测,因雷的情况特殊,北大校方与霍城县委曾有过沟通,鉴于对雷在国外的情况无从了解,故可能将其右派改正案交与霍城县委与其反革命案合并处理。于是才有了霍城县委给雷同时发右派改正和反革命平反通知的非常规举措。而在霍城县委的通知没有送达之前,雷的右派改正仍放在北大的立案中,而且是列在予以改正的大类中的。由此可推知北大在转交材料给霍城县委时,也是建议给予改正的。至于霍城县委留了尾巴的结论,应与北大没有什么关系,因为北大所有留了尾巴的改正通知,都已在1984—1985年就去了尾巴。因此,在《北京大学纪事》1986年2月所记载的“原划右派予以改正的715人”仍应包括雷光汉,到了1987年,雷光汉的改正通知已由霍城县委发送至大使馆并送达本人,于是北大撤销了雷的立案。是年3月马树孚老师的工作笔记中,“全校共划右派716人”变成了“全校右派715人,已改正714人”[13],再至87年10月,《北京大学纪事》记载“错划右派立案数715,结案数715”,只有对应以雷光汉的撤案和顾文选的结案,这一数字才能获得合理的依据及解读。

据雷光汉的同学说,雷光汉已于前几年在异国离世。他作为一个外逃者,与那个非常年代众多同类相比,是比较幸运的。尽管他也经历了很多曲折和坎坷,但苏联对他还是比较宽待的,他没有遭到校友顾文选那样被遣返枪决的命运,即使因为再次外逃,进了苏联的监狱和劳改营,也仍然受到比较人道的对待。如果同样的行为发生在当时的中国,结局可能要惨烈得多。而作为一个狂热激情的爱国者,他又是悲剧人物。他在文革中,为了逃生偷渡到他所仇恨的敌国,始终被克格勃纠缠和监视,高华教授说:依常理,雷亡命苏联,苏联纵有千般不好,万般不是,但是没有把他送回中国,否则等待他的只有被枪毙或被判重刑,对收留他的苏联,他似乎多少应有一丝感激之情,可是从书中一点也找不到这样的痕迹。[14]而从雷光汉的角度看,在敌国即使受到宽待,也不应有任何感激,否则就是叛国。他的这种态度,自然令克格勃恼怒以至紧密监视他的行动。而他在晚年,终于取得中国籍,并回国探亲,但在祖国,他仍然是一个不被信任的外人。“回到老家了也还是没有自由”,其实这是令他悲凉心酸的。但多少年来一直如同宗教信仰般支撑他的爱国情,让他无法对祖国再生发出更多的怨恨。只能世界以痛吻我,我仍报之以歌。

生愿做中国人,死愿做中国鬼的雷光汉,最终客死异邦。这是一个莫大的悲剧,愿雷光汉学长魂兮归来!

[1] 雷光汉:《苏联流亡记:一个中国‘外逃者’的回忆录》,香港,香港中文大学出版社,2016,第9~10页。

[2] 同上书,第108页。

[3] 同上书,第226~227页。

[4] 同上书,第263页。

[5] 同上书,第277页。

[6] 同上书,第263页。

[7] 王学珍等《北京大学纪事(1898~1997)》,北京大学出版社,2008年4月第2版,第1084页。

[8] 同上书,第1132页。

[9] 闫桂勋《北大右派分子改正考》,《炎黄春秋》2012年第7期,第54~55页。

[10] 详见笔者《1970,北大右派学生顾文选之死》,载于《徐庆全与八十年代》公号。

[11] 蔡家麒《北大“五一九”参与者的结局》,《炎黄春秋》2015年第8期,第60页。

[12] 段一平,2015,《对<北大“五一九”参与者的结局>一文的质疑》,网址:

http://www.pkujl.com/Home/Article/detail/id/3097.html(2021年5月19日阅)

[13] 见笔者《1970,北大右派学生顾文选之死》,载于《徐庆全与八十年代》公号。

[14] 高华《一个“外逃者”眼中的苏联》。

(郭力,北大中文系78级校友,北大校史研究者)