来源:《凤凰新闻网》 2022-07-17

诗词,作为中华文化流传至今的文学瑰宝,向来要求押韵工整,文采兼备。

尤其是魏晋时期的文学,更是注重辞藻之华丽,用句之精妙。不但句词与意象皆有增加,更是要求二者合一,彼此兼顾。

但古往今来,唯独有一首诗却显得格外的与众不同。

它没有华丽的词汇,精妙的语言,就连押韵也全然舍弃,可偏偏这样一首“离经叛道”之作,却为何被后世奉为经典呢?

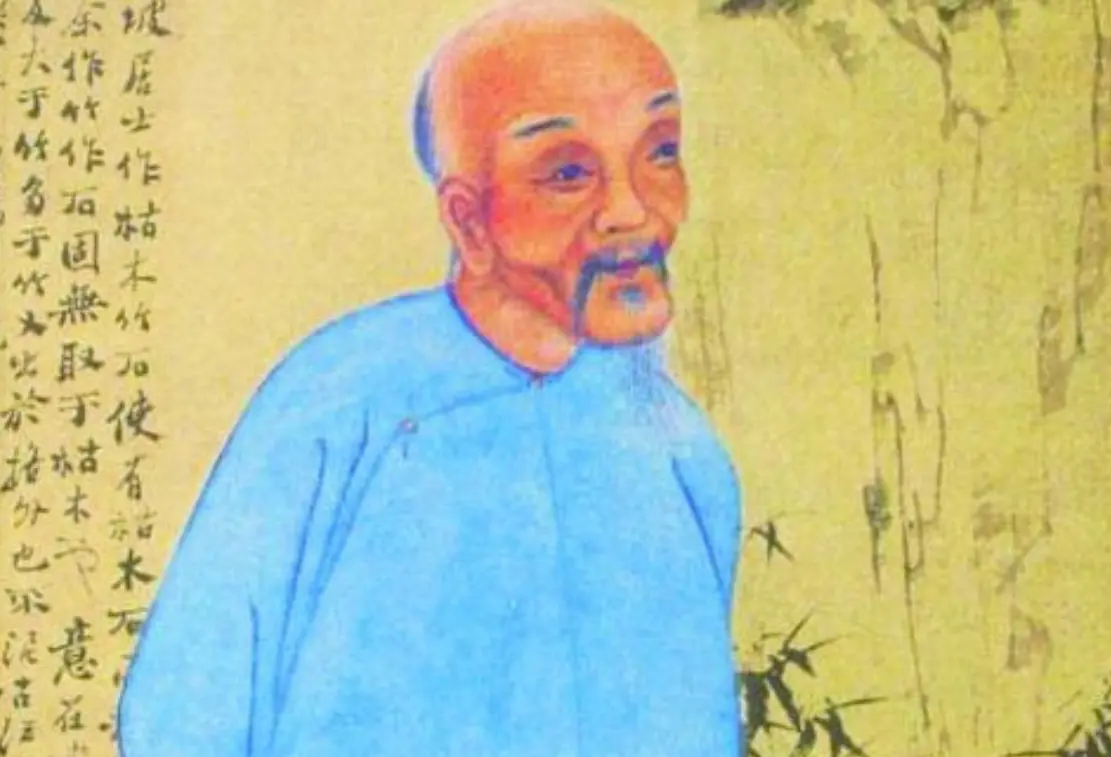

这就要从诗的作者郑板桥开始说起了。

01 “怪人”郑板桥

康熙三十二年,郑燮在鱼米之乡江苏出生。

初听这个名字可能会觉得陌生,但郑燮号板桥,因其在画作上都会落款“板桥郑燮”,因此郑板桥的名字也就渐渐流传开来。

清朝初年,在扬州地区有一批书画风格异于常人的奇人,其中成就最高的八人被誉为“扬州八怪”,而郑板桥则是“扬州八怪”中最负盛名的一位。

当时,世人皆追捧黄庭坚、赵孟頫的书法,隶书的风格被许多文人所采纳。

隶书又称八分书,“八分”一词,最早见于晋衛恒四体书势,至于八分书的定义,更是说法颇多。

但其中最普遍的说法是“八分”指东汉成熟的隶书,而其特点则为笔势如八字相背,左右两侧分布之状。

“熹平石经,为其标准。”所以称为八分书。

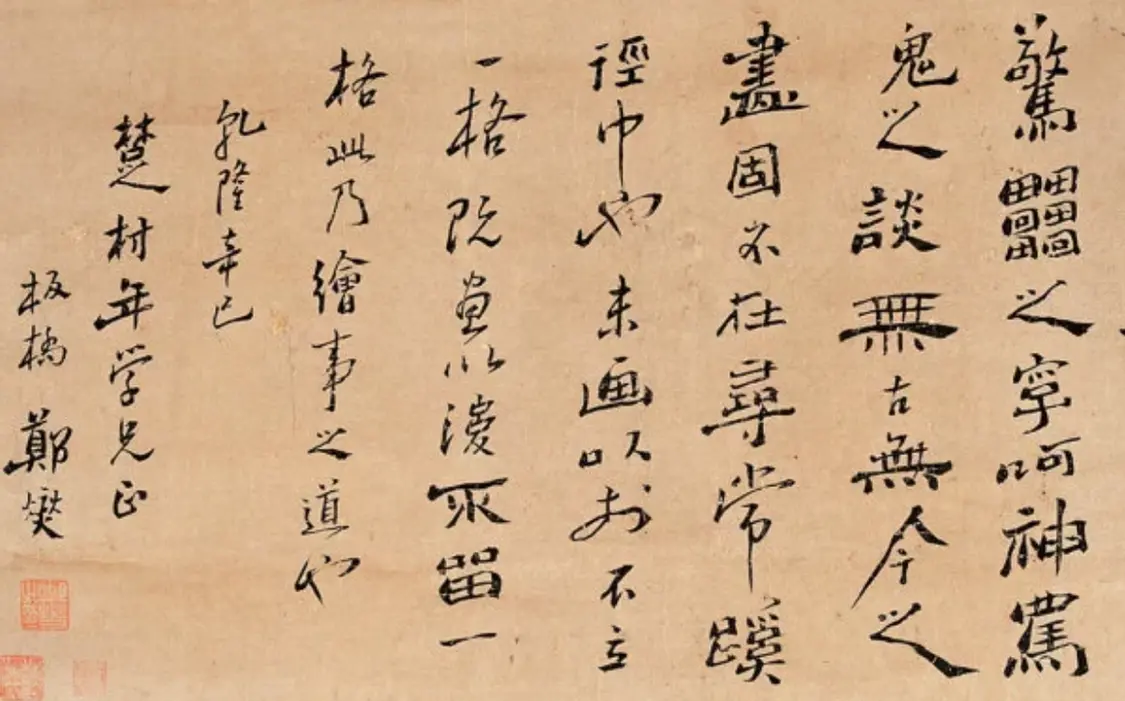

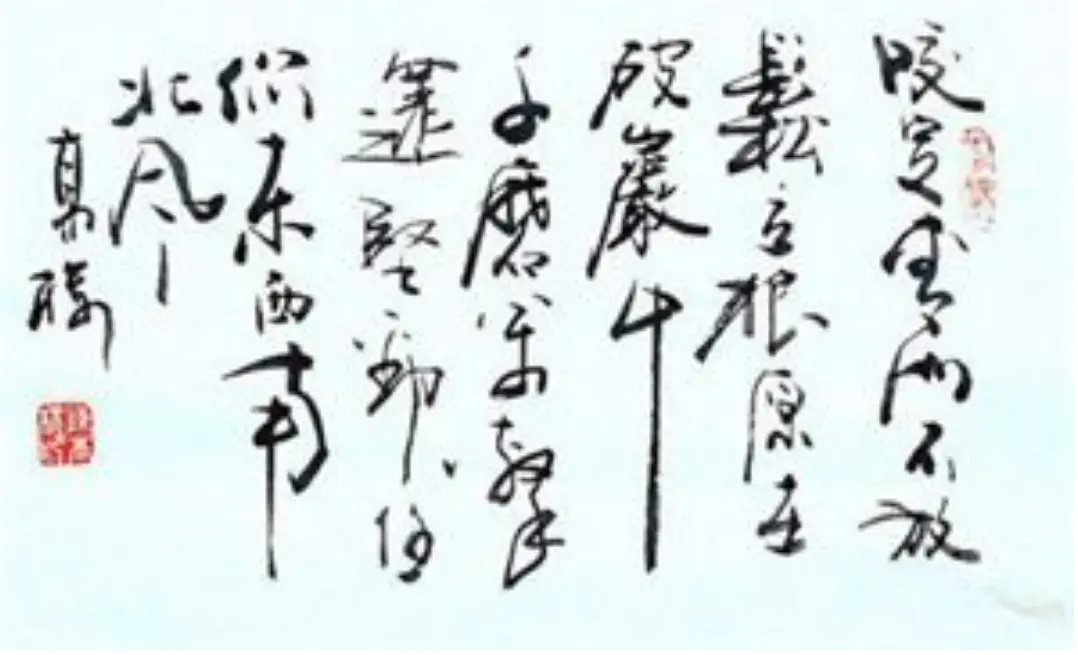

郑板桥却不甘落于俗套,他在隶书中加入行楷草,所书风格别具特色,书法凌乱无序,甚至被人称为“乱石铺街”,但他却怡然自得,为其取名“六分半书”,意味着虽取自隶书,但又有创新。

这种创新也主要体现在两个方面,一是郑板桥打破了篆、隶、正、行、草等各种书体的界限,他将文字的点画和结构随意安排,以楷书、隶书为主。

其二,他更是敢于打破书与画的界限,将一些画法笔触融进了书法之中,所写文字笔墨浓淡,笔画粗细,正斜分布,与当时书法所追求的截然相反。

后人也将这种独特的书法称为“板桥体”。

关于六分书的由来,还有一个有趣的故事,相传早年间,郑板桥练习书法相当刻苦,常常琢磨笔法字体,一次想得出神,他随手比划,手边无纸笔,就在妻子的背上划了起来。

而他的妻子则不耐烦地说:“你有你的体,我有我的体,你干嘛在别人的体上乱划。”

说者无心,听者有意,这一番话却突然点醒了郑板桥,是啊,书法由心而生落于笔尖,自己为何一定要效仿他人呢。

于是郑板桥便另辟蹊径,开创了“六分书”,而先前的文体,从他四十岁之后便极少书写了。

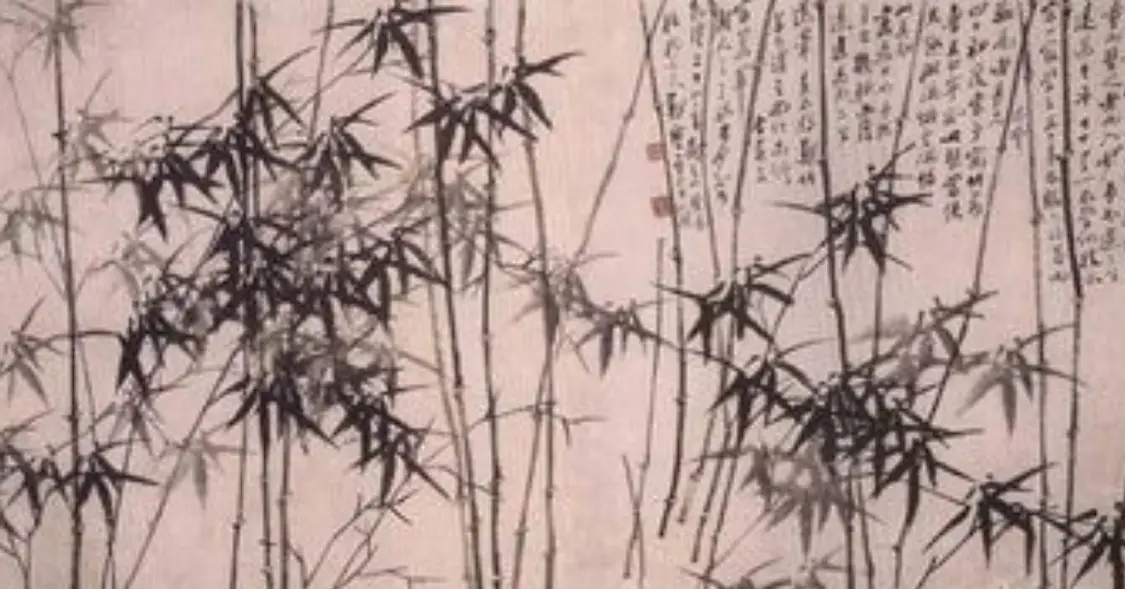

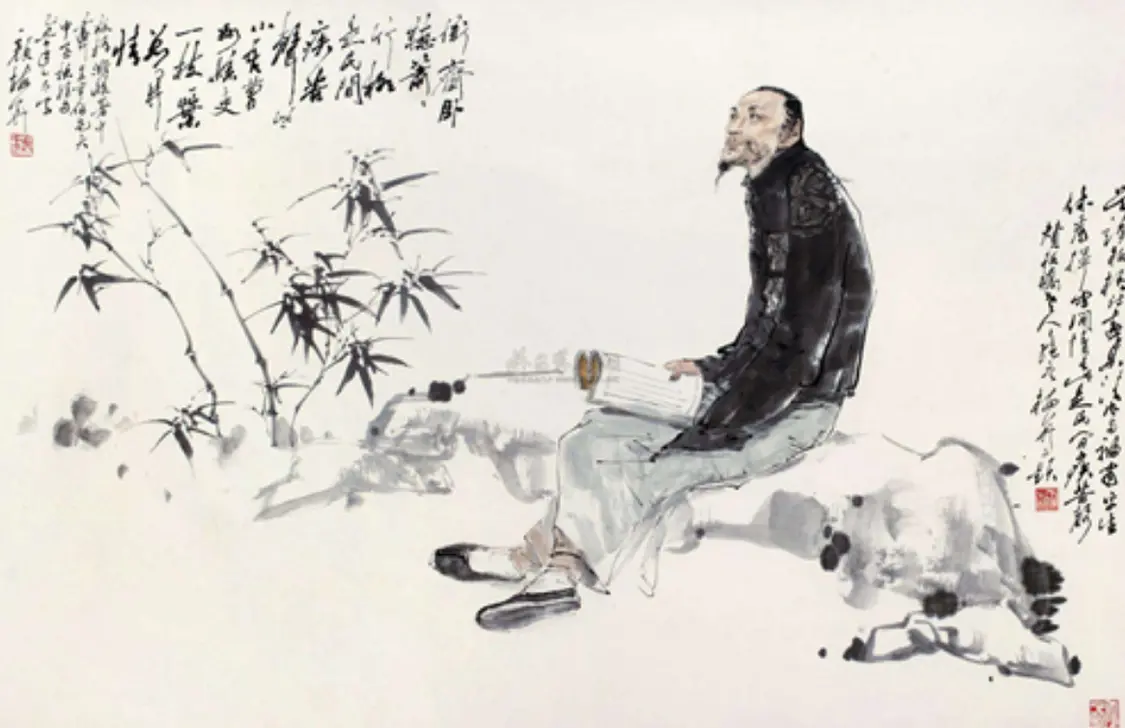

除了书法别具一格外,他的画作同样出色,但郑板桥一生只画三种东西,兰、竹、石。

他认为兰花四季不凋谢,翠竹百节而常青,顽石万古不败,人的品质更是千秋不变。

石头是前人画作中常见的题材,但一般只作为陪衬,用来突出画作主体,但郑板桥却有一幅《柱石图》,就单单地画了一块孤石立于画中。四周虽无它景却更能凸显石头那种直冲云霄的豪迈苍劲之感。

而兰花作为画中四君子之一,自古以来备受文人墨客喜爱,唐朝的韩愈就曾写《幽兰操》:“兰之猗猗,扬扬其香。不采而佩,于兰何伤。”用来歌颂兰花的品性。

前有宋代周敦颐独爱莲花,而郑板桥则钟情兰花,他有许多画作皆以兰花为题。

在他笔下的兰花有的是莹莹孑立,形影相吊,但却让人更觉兰花的傲然之色,有的是与荆棘为伴,象征着君子与小人共处的社会局面。

无小人不能成君子,君子亦能容小人,如此虚怀若谷的豁达之情,通过兰花被郑板桥所展现出来。

而除了石与兰花,郑板桥最出名的当属他笔下的竹子。

他笔下的竹子多而不乱,少而不疏,尽显挺拔不屈之感,他自己总结出一套画竹子的方法,正是“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”三竹成境的技法。

竹子也在他的笔下被寄予了特殊的情感。

从他所画之物可以看出,郑板桥为人正直,不畏强权,不惧贫困,自始至终都要坚守本性。

而郑板桥被称为“诗书画”三绝,书与画都做了简单的介绍,接下来就轮到郑板桥的诗作了。

02 “数字诗”《咏雪》

与古今许多文人一样,郑板桥早年间同样过着穷困潦倒的生活,三十岁时,郑板桥父亲去世,为谋生计他只能去往扬州以卖画为生。

但文人墨客与常人最为不同的一点就是,即便身处的环境恶劣,他们仍有一颗乐观豁达的心境。

在初到扬州后,郑板桥居住在焦山别峰庵,在那里结识了马曰琯马曰璐二人。

马曰琯与他弟弟马曰璐同为清代著名的盐商,被人合称“扬州二马”,兄弟二人都好结交文人雅士,所居住的小玲珑山馆更是藏书甚富,各种藏书七百余种,为全国之冠。

郑板桥与兄弟二人相见恨晚,就此结下了深厚的友谊。

有一日,正值隆冬腊月,扬州城大雪纷飞,寒风凛冽。

风雪天气自然无人买画,于是闲来无事的郑板桥便欲前往小玲珑山馆拜访老友。

就在他顶风冒雪前进的路上,忽然看见几名书生打扮的年轻人立于雪中,几人看着皑皑白雪吟诗作对,一股文人气质油然而生。

文人总是有这般雅兴,大雪天也要站在雪中风雅一番,郑板桥也心生好奇,有意地放缓了脚步,想要听清几人所作的诗词如何,而几名书生自然也看见了他。

当时,郑板桥以卖画为生,本就贫困,衣着更是破烂,灰麻布的破旧衣服让书生们还当他是山中务农的村夫。

于是几人有心戏弄于他,便叫住了郑板桥。

书生开口道:既然有缘相逢,何不也作诗一首,让大家来品鉴一番。

面对书生的故意刁难,郑板桥也完全没有在意,他略一思索便吟出了这首《咏雪》。

一片两片三四片,五六七八九十片。

千片万片无数片,飞入梅花都不见。

吟诗结束,郑板桥也不再理会众人,自顾自地向着远方走去了,只留下了不明所以的书生们思索着他所留下的诗。

前半阙听起来,属实是平俗不堪,甚至就如同街角巷尾小孩口中的打油诗。

但到了下半阕却文风一转,结尾一句点睛之笔却让原本普通的诗句变得生动了起来,众人这才后知后觉。

而再去看那“乡野村夫”,却已经消失在茫茫白雪之中了。

而这首《咏雪》却被记录了下来,成为了一篇佳作。

这首诗全文几乎由数字堆砌,内容也好理解。

纷飞的雪花是一片两片三四片,五六七八九十片。

成千上万片数也数不清,但飞入梅花丛中都消失不见了。

乍一听仿佛三岁孩童所写的诗词,开篇用着最简单的描写,说出了雪下得很大。既无深远的立意,也无华丽的语言,让人不明所以。

可紧接着,千片万片的雪花,为何一融进了梅花中就消失不见了呢。

如今提及梅花,很多人脑海中都是浮现的粉色和红色,但其实古人欣赏的梅花更多的却是白色的。

“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”都是提及梅花的洁白与雪媲美。

当我们再联想到郑板桥的一生,虽然他所作这首《咏雪》时,还未走上仕途之路,但他的志向却始终未变。

郑板桥自幼饱读诗书,立志考取功名为民造福,但无奈却不得重用,直到他49岁时,才在慎郡王允禧的推荐下当了一个七品小官。

本是康熙三十二年生人,如今成为进士,步入仕途却连皇帝都换了两次,深感命运弄人的郑板桥也刻了一枚印章,上面刻着“康熙秀才雍正举人乾隆进士”用来调侃自己的遭遇。

可即便如此,郑板桥却仍然立志成为一名好官,但做官难,做清官更难。

乾隆十二年,郑板桥在潍县做县令的时候,突然遭遇天灾。

粮食颗粒无收,百姓们纷纷闹事起义,甚至出现了“人食人”的惨状。

但一心为民的郑板桥并没有等来上级的指示便私自打开粮仓放粮,并且让百姓写下借条,作为领取粮食的凭证,结果救活了一万多人。

后来大灾结束后第二年粮食歉收,郑板桥便把这些借条全部烧毁,给了百姓休养生息的时间。

但对于那些为富不仁的权贵,郑板桥则完全是另一副面孔。

在赈灾期间,他为了防止商人囤积粮食然后高价出售,于是他先一步便下令查封了所有富户的粮仓,并下令他们不得涨价,必须按原价出售。

而当看到有的百姓已经买不起粮食后,他又规劝当地富商设立救济的粥棚,拯救了许多人的生命。

可郑板桥的清廉正直却和当时的官场显得格格不入,最后他开仓济民的善举被告发于朝廷,无奈被撤职罢官。

在离开潍县的时候,郑板桥雇了三头小毛驴,一头驮着行李,一头驮着书和乐器。

另一头由随从骑着引路,而百姓们也是纷纷挽留这位难得的清官。

郑板桥一生刚正不阿,他也可以与其他官吏一样,对上级多多“打点”,对百姓的疾苦视而不见,但他没有选择这么做。

官场的肮脏黑暗如同雪花一样数不胜数,但任凭它再多,洁白的梅花也丝毫不受它的影响,反而是那些白雪消失不见,只有梅花仍旧傲立枝头。

如此再看这首诗,全文无一字有雪,却又无处不在写雪,简单的话语背后,所蕴含的力量更加深邃。

03 简单背后的力量

郑板桥的《咏雪》简练而不简单,属于融情于景,而历史上有关雪的间接写同样有很多。

在魏晋南北朝时期,由刘义庆组织编写的《世说新语》中就有这样一则故事。

在东晋世家大族谢家,有一日谢太傅将儿女们召集在一起商讨文章的义理,正好天上下起了大雪,于是谢太傅便问众人:“天上的白雪像什么啊?”

谢朗率先回答:“撒盐空中差可拟。”翻译过来就是:“像空中撒盐差不多可以相比较”。

谢太傅点了点头,看向了一旁的谢道韫。

只见谢道韫不慌不忙地说道:“未若柳絮因风起。”

两者相比,高下立判,前者只是从外观上描绘出了雪的状态,雪刚下时呈现出的颗粒状态,这个时候的雪被称为“霰”。

呈现出颗粒状的雪在下落的时候速度较快,并且在落地之后会弹跳,其实与盐十分相符,但终究停留在表面,如同《咏雪》中的前半阙“一片两片三四片,五六七八九十片。”未免落了下乘。

但谢道韫将白雪比作是乘风而起的柳絮,不但写出了大雪纷纷的感觉,更是蕴含了希望冬天快点过去,春天能够来临的期望。

将自身情感融进了诗句中,使得整个句子除了形象外,更加丰富起来。也就如同《咏雪》的下半阙,“千片万片无数片,飞入梅花都不见”使得语句在感情的加持下得到了升华。

同样是描写雪,语言也同样简练,但是否融入了感情却是区分佳作的关键原因,而这样的简洁描写不仅仅出现在对雪的描述中。

例如宋代邵康节所作的《山村咏怀》。

一去二三里,烟村四五家。

亭台六七座,八九十枝花。

在《乐府诗集》也有《江南》一首:鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

看似都是简单的描写,却总是带有一种形象生动之感,诗词所描绘的场景更是直接呈现在观众眼前。

而反观近代,著名小说家余华所写的《活着》同样如此,用语用词简洁明了,但似乎每一个语句都显得苍白,每一声叹息都显得无力。

尽管余华自己曾经调侃道自己之所以语言简练是因为自己认识的字少,但那自然是玩笑话。

简答的文字未必不能传达深邃的力量,胡适先生当年极力提倡白话文,反对文言文就是因为其繁琐复杂,依靠咬文嚼字辞藻堆积固然可以渲染感情,但三两句简单的描写同样可以表述其意。

被人称为“诗书画”三绝的郑板桥自然也写得出对仗工整的佳作,但在作诗时,书生们嘲讽他的粗鄙,误认为他是没有文化的乡野村夫,而郑板桥又何尝不是在回击他们。

既然你们认为我没有学识,那我就用最简单的语言来写出你们咬文嚼字也赶超不上的作品,如此傲然的性格,也不愧为“扬州八怪。”

如今,很多人推崇梵高的画作,正是他将个人情感画进了作品里,人们可以通过他大胆地用色直观感受到他对生活的热烈。

而这首《咏雪》同样如此,也许会有人觉得一片两片的描写太过俗套,可当你抓心挠肝,搜肠刮肚后却发现,再没有任何一句话,能更直白地表明下雪的景象了。

过于华丽繁琐的描写并不一定是好的,齐白石在画虾的时候都会特意留下一点空白,反而更能体现虾的通透之感,诗词同样如此。

有时候,简单,才是最好的。