来源:《澎湃新闻网》 2020-09-10

詹安泰先生(1902-1967)

近来,我常写些有关唐诗的文字,往往想起了教我学习诗词的詹安泰教授。而不想则已,一想起来,却又五味杂陈。

我从小喜欢诵诗词,但孤陋寡闻,只知道词学大家陈洵曾在中山大学任教。等到考进了中大中文系,才知道该学科由詹安泰教授主持。能接手陈老先生教席的,岂是等闲之辈。我赶紧查阅资料,知道了詹老师也是一位词学权威。

早在1949年之前,詹老师就出版过《词学研究》,对词的创作体裁,从声韵、音律、调谱、起源、章句、修辞、意境、寄托等方面,作出理论性的分析。这与当时许多词家只着重注嵬集、注释的做法,大不一样。加上他经常发表高质量的词作,在学术界中,詹老师和夏承焘、唐圭璋、龙沐勋,有“四大词家”之誉,“北夏南詹”,成为词坛许多人的共识。这一来,我早就渴望着能见到詹老师,能听到他的讲授了。

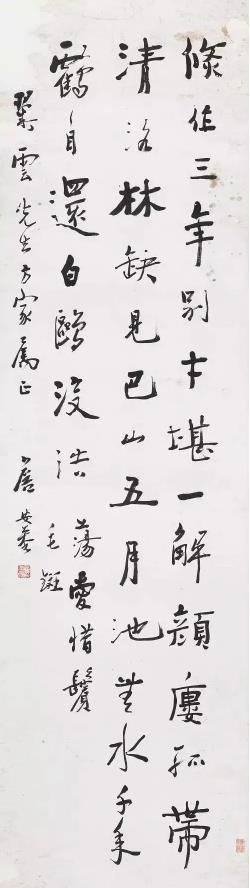

那时,中大中文系的一年级上学期,便安排《中国文学史》的课程,任课老师正是詹安泰教授。上课时,詹老师多是穿着一套灰色的中山装,整洁朴素。他面容癯瘦,可是声音洪亮。一口带着潮州口音的普通话,说得抑扬顿挫。他讲解《诗经》时,引经据典,条分缕析,让同学们听得入迷。一些艰深难懂的诗句,经过他的讲解,便豁然开朗。更绝的是,他的板书,写得秀逸遒劲。下课时,我们往往不忍抹掉,因为它本身就是一幅美妙绝伦的书法作品。

詹老师一开始讲《诗经》,便把我们镇住了。当时的学界,流行着一种观念,认为《三颂》和《大雅》《小雅》多是出自贵族统治阶级的作品,没有多少文学价值。但詹老师认为,“周颂”是祭歌,但它多是以民间的祭歌为蓝本,不能简单地否定。他特别不同意郭沫若对《良耜》的看法。通过严谨的考证,他作了全新的解释,雄辩地说明它确是一首生气勃勃的农歌。当年,郭沫若大名如雷贯耳,原来他对一些问题的判断,也只是一家之言,未必正确。詹老师这开头的一课,告诉了我们,在学术上可以挑战权威,作为大学生,在学术上应该学会独立思考。

在上世纪中叶,广州的冬天还是比较寒冷的,课室外边的草坪,早上还会残留薄薄的冰珠。这阶段,詹老师正好给我们讲授《离骚》,记得他换上黑绒长衫,围着颈巾,在讲台上来回走动,激昂地念诵诗句。当他讲到“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩”时,像是陶醉在诗人培育后进的欣喜中;讲到“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”时,他紧皱双眉,仰起前额,用力拍打沾在衣上的粉笔灰,表情悲愤。下课后,同学们纷纷议论,都说詹老师讲授《离骚》的样子,有着屈原的影子。这几节课,詹老师情绪激昂,声情并茂,他讲授的内容和教学的态度,本身就是对我们进行生动的爱国主义教育。

当年,我们每门课程都设有“课代表”,要直接向任课老师反馈同学们对教学的意见,或是转达老师对同学们学习的要求,或是主持“课堂讨论”,然后向老师汇报等等。这起着沟通作用的课代表,和任课老师的接触,自然较多。我对学习中国古代文学很有兴趣,便被选为这门功课的“课代表”。谁知道,当上了这角色,“近水楼台先得月”,影响了我一生工作和研究的走向。

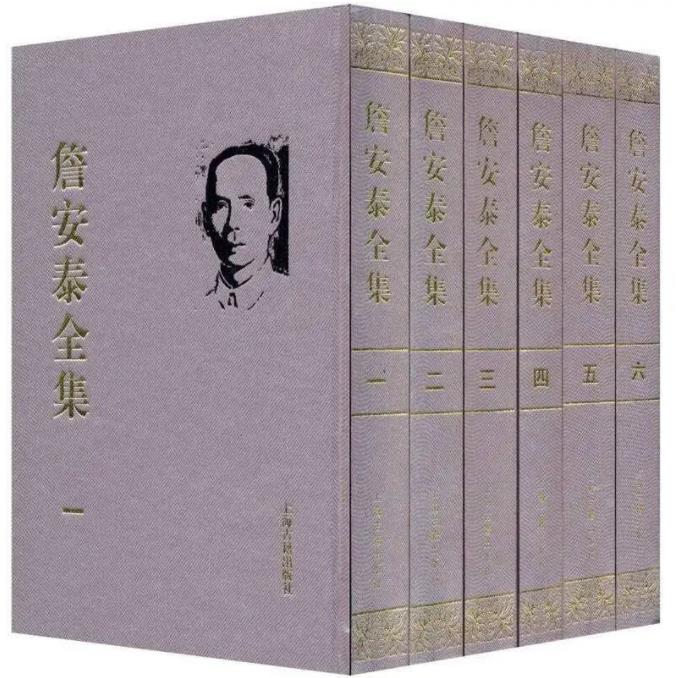

《詹安泰全集》(六册),詹安泰著,上海古籍出版社2011年7月版

一天下午,我没有课,便到詹老师家里拜访。在1952年,教授的家里都没有电话,学生往访,无法预约。但是,凡有事没事,迳直往访,老师们对不速之客,也从来不以为忤。

詹老师的家,就在康乐园西大球场的西北角。门前有以篱笆隔着的小院落,树影婆娑,显得特别幽雅。那天,詹家门口开着,我便推开篱笆,走了进去。只见詹老师端坐椅子上,脸容严肃,正在训斥站在旁边的一个小光头。这时候,我站在门边,走不是,不走也不是。正为难间,詹老师抬头瞥见了我,便招手让我进屋。那小孩也乘机一溜烟跑了。后来知道,他正是詹老师的小儿子叔夏。此后,我常在西大球场见到他。我也爱玩,便和他一起抓草蜢、拉单杠。又过了多少年,我和叔夏成了无话不谈的朋友,大家也都还记得初见时的尴尬情景。

詹老师让我坐在他身旁,詹师母便用托盘端着几只小小的茶杯,放在桌上。詹老师把开水注入小茶壶中,均匀地斟到小杯里。杯子里茶色金黄,清香扑鼻。詹老师用两个指头拈起一杯,也示意我也拈一杯。我从未见过用如此细小的杯子喝茶的习惯,也从未喝过这样的茶,便像喝酒时干杯那样,一饮而尽。詹老师看到我的模样,笑了笑,告诉我,我们喝的是潮州的“工夫茶”,不宜牛饮,应该小口吮咂,细品茶的滋味。他又告诉我有关“功夫茶”的知识,例如用小茶壶,把茶均匀地斟在围成一圈的小杯上,这叫“关公巡城”;最后还有壶中余沥,点点滴滴,分别注入小杯里,这叫“韩信点兵”。我觉得十分有趣,觉得詹老师平易近人,进门时局促之情,一下子抛到九霄云外去了。说着说着,话题转到学习方面,我告诉老师,同学们初进大学,大都不知道怎样看书。詹老师指着杯子说:“有些书,阅读时可以用像你平时喝茶的习惯,一古脑灌进嘴里,解解渴,就可以了。但有些重要的书,就要像喝‘功夫茶’那样,细细品味,反复领会,切忌囫囵吞枣。”这一番话,让我顿开茅塞。到现在,我还一直沿用詹老师教我的学习方法,把粗读和精读结合起来。这既可以读书较多,有较广阔的知识面;又要集中精力,对有些书,则反复阅读,深入思考;还要围绕其中值得注意的问题,找寻有关的书籍,竭泽而渔,从各方面加以参证,就像苏东坡说的,“八面来风”,聚于一穴,让知识牢牢地渗入自已的脑海里。

听师一席话,胜读十年书。詹老师从饮茶教导我读书的方法,让我一辈子受益。

詹安泰先生书法

在詹老师客厅的书架上,堆满了一叠叠的线装书,我每次到他家里,总会拿起一两本随便翻翻。一天,他告诉我,他是下定决心,“三年不读线装书”。也就是说,他准备用三年的时间,大量地认真地研读政治和文艺理论著作。

当时,我不太理解,作为研究中国古代文学的专家,怎能搁得下线装书?但仔细一想,明白了,像他那样长期从事文史工作学者来说,许多典籍早已烂熟于胸,暂时放下,不会发生太多的影响。倒是如何提高理论水平,加强对中国古代文学发展的规律的研究,改变“评点式”的鉴赏方法,这对从旧时代过来的文史研究工作者来说,是十分必要的。在新中国成立不久,詹老师较早就认识到要提高理论水平,强化逻辑思维的能力的必要性,实在难能可贵。后来,他在校报上还公开了自己学习理论的决心和设想,产生了较大的影响。从此,我对“文学理论”课的学习,也注意用功,努力克服只重视锻炼形象思维的倾向。

正是在重视理论学习的思想指导下,1953年,詹老师在《人民文学》杂志上,发表了有关研究《诗经》的论文。当年,作为全国性的文学期刊,只有《人民文学》和《文艺报》两种。《人民文学》从来只刊登小说诗歌等文学作品,而它竟破天荒发表了詹老师的论文,这立刻引起了文学界广泛的注意,在中大校园里,更是轰动一时。跟着,高教部又委托詹老师领衔编写新中国成立后的第一本《中国文学史》,同学们知道了,也掀起学习中国古代文学的热潮。

其实,詹老师也非常注意对文献和作品的考证校笺。在早年,他已有《花外集笺注》《碧山词注》和《姜词笺解》等著述问世。在给我们上课时,他已开始撰写《离骚笺疏》一稿,汇集从王逸以来历代专家对《离骚》的注解,爬梳剔抉,从中阐释真微之义。与此同时,他撰写《屈原》一书,还发表了长篇论文《论屈原的阶级出身、政治地位及其在文学上的作用》。论文以大量史料,论述“左徒”官职的发展,从而考证屈原政治地位的变化,进一步论述这对屈原创作的影响。这篇资料翔实,考证严密,并且具有理论深度的力作,受到了楚辞研究专家姜亮夫教授的推崇。

在我入学之初,系主任便宣布,中文系是培养中学教师、大学教师和研究人员的,不是培养作家的。因此,学习期间,不许创作文艺作品,否则被视为“偏废”,要受到批评。对此,我大惑不解。因为我们许多同学,都是怀着“作家梦”才来报考中文系的。而且,研究和创作并不矛盾,为什么就不准学习小说诗歌的创作了?我生性“反叛”,才不管系里那一套规定,有空就写写马雅可夫斯基体的新诗,有时还自鸣得意,吟诵一番。团支书当然对我提出批评,我虚心接受,坚决不改。其实,也许当时的系主任不得不按照苏联的教学大纲,宣示一番,而他自己和詹安泰老师,不也在报刊上发表诗词作品吗?怎么学生偏偏就不准写了?因此,同学们“睬佢都傻”(广州话“懒得管他”的意思),在课余时间,往往都写写小说,写写情诗。

有一天下午,我拿着文学史课堂讨论的记录,到詹府交给老师。只见詹老师斜靠在摇椅上,闭着眼睛低声吟诵。我不敢打扰他,也不知道他咿咿呀呀,唱些什么?正听着,詹师母走了出来,对詹老师说:“天骥站着哩!”詹老师张开眼睛,看见了我,笑了起来,告诉我,他吟唱的是刚刚写就的一首词。我说:“您刚才用潮州话念吗?我听不懂,却觉得好听。”詹老师说:“你用广州话来读诗词,也是很好听的。”随即和我说起诗词有关平仄和词牌运用等问题。那学期,语言学家王力教授正好给我们上课,我一边听着詹老师的指点,一边联想听到王老师讲授的汉语知识,不禁豁然开朗。我听得入神,忘了要向他汇报有关课堂讨论的情况。詹老师也说得很兴奋,忽然问我,写过诗词没有?我回答,现在只写写新诗。不过,在念中学时,也学写过诗词。詹老师便让我读些旧作,给他听听。我有点不好意思,只好说:当时没有留稿。只记得在清明节上坟时,写过一首《点绛唇》,开头两句是:“野草离离,彤云尽掩山头翠。”

詹老师一听,把眼镜推到鼻尖瞅着我,好一会才对我说:“以后你多写些词,写了就拿给我看看。”我觉察到老师有认为孺子可教的情态,大喜过望。几十年过去了,但老师愿意栽培我所表现出来的眼神,至今还深深地印在我的脑海里。

过了一段,我便拿着新写的《浪淘沙》一词,到詹府交给老师看。谁知他读了一半:“春篙送春舟,点散春愁,远山如黛试春妆,波逗春心花弄影,伴我春游。”便把眼镜拉下,一脸严肃,把词稿递回给我,对我说,写诗作词,要有真情实感,切忌为文造情。你这词,每句都有“春”字,自以为巧,却弄巧反拙,显得矫揉造作,找出他的一首新作,叫我坐到书桌旁边,一字一句地告诉我:他为什么要写这首词?他是怎样构思的?为什么句子用这个字才稳妥?为什么采用这一韵脚等等。他把自己创作和修改的全过程,都告诉了我。又对我说,要多读些古人诗词,揣摩其意。创作时,却要跳出来,千万不要把自己打扮成古人,一定要根据自己的情感和现实的情况,慢慢形成自己的风格。该歌颂就歌颂,该鞭挞就鞭挞。他又说,由于从旧社会过来,他自己写的词,往往使用寄托的技巧,现在看来,容易晦涩,在新社会,年轻人未必如此。我问詹老师,写诗也是这个道理么?他说,是的。至于近体诗,他认为陈寂老师和黄海章老师写得好。还告诉我,近日陈老师北上,写了一首七绝,其中有“行到洛阳近端己,洛阳春水碧于天”两句,既用典而又流畅,这就是好诗。

这一回,詹老师等于手把手,教我怎样写诗词,而且好些话是在课堂上是听不到的。其实,在大学,老师对学生的个别辅导,往往比课堂听讲更为重要。詹老师把我的“作品”,结合他自己的创作体会,坦诚地告诫我、引导我,真如醍醐灌顶,让我心窍顿开。詹老师还鼓励我,说我才是一年级学生,年纪小,有基础,应不怕失败,再接再厉。临别时,他还把我送到篱笆旁边。

我刚想推开篱笆的小门,詹老师忽然站住,拉住我走到一边,低声说:“我教你一个读书的秘诀。”我赶忙听着。原来,他告诉我,看书或写作时,不必正襟危坐,而只要用一半的屁股,侧身坐着,这就永不会长痔疮。他又说,“男性如果终日坐着工作,最易患痔疮,这很麻烦。”我唯唯,却不禁“咭”的一声,笑了起来。詹老师却正色说,“这是经验!”到现在,我在工作时,一直依照詹老师教我的坐姿,也真的很有效果!

在返回宿舍的路上,我既惭愧,更感动,又觉得有趣。詹老师对学生的严格要求和深情爱护,不就和屈原所说“滋兰”“树蕙”的心意一样么?

詹老师很喜欢和学生们一起讨论学术问题,很乐意听取不同的意见。一次,他和我们讨论温飞卿的《菩萨蛮》,说到了对“水晶帘里颇黎枕”等句的理解。他认为:水晶帘、颇黎枕、鸳鸯被,是作者描绘留宿的地方;而下句“江上柳如烟,雁飞残月天”,可以看出写是他和情人清早分别的情景;最后四句是:“藕丝秋色浅,人胜参差剪;双鬓隔香红,玉釵头上风。”这几句,语气很不联贯,较难理解。詹老师首先介绍了一些学者的主张,然后提出他的看法:认为是诗人写的是那女子头上两边,戴着鲜花美丽可爱的形象。我一听,大胆地提出不同的解读,我说:“不对吧!”詹老师问我:“为什么?”我认为,这女子头上既戴着“人胜”,又插上玉钗,头的两边还插着香红的花,累赘得很。我看过唐代的一些壁画,女性怕不是这样打扮的。詹老师“嗯”了一声,问我有什么想法?我说“双鬓隔香红”,可能指诗人看见她的脸,隔着香红的花,在花丛中,目送情人的离去。詹老师沉吟了一会,点点头说:“有想法!”后来,我看他发表有关温词的鉴赏文章,也参考了我的意见,不禁暗自高兴,知道詹老师从善如流,也明白教学相长的道理。后来,我和研究生一起讨论,也特别喜欢学生们勇于提出和我不同的见解,我甚至有意挑起大家的争论。这一手,正是从詹老师那里学来的。

大学毕业后,我留校任教,被安排从事古代戏曲科研教学工作,和詹老师接触的机会少了。到1957年,詹老师忽然被划为“右派分子”。我大惊,因为从未听过詹老师说过什么过激的话,怎么也算右派呢?当然,谁也不敢细问。同时,上头安排谁写批判文章,运动当头,都不敢不写,我也奉命写了,暴露了人性的弱点。在极左思潮的泛滥下,多数人不明真相,被划为右派的詹老师,一下子变为“不可接触”的人。不过,在1959年,系里却发生一桩感人的事。

那时,被打为右派的教师,是不能任课的。但詹老师开讲的文学史课,却无人可代,只好作例外,有些学生,对此还颇有意见。系领导便给大家打招呼,并强调上下课时,不要向詹老师起立致意。不满者才勉强接受系里的安排。

当詹老师走上讲台时,班长自然没有发出“起立”的口令,但有些同学不知就里,按习惯自动站了起来。于是有人坐,有人站,场面十分尴尬。詹老师等大家安静了,才开始讲课。虽然,他戴着“帽子”,但学识精深,见解精辟,备课认真,同学听得入神,不知不觉到了下课的时间。詹老师收起了讲稿,然后说:“同学们,我正接受改造,以后上下课,请大家不要起立了!”说罢,他正想离开,谁想到,就在这时候,同学们倏然全体起立。詹老师一怔,赶紧欠身回礼,随即含泪离开。这一幕,虽然当时我没看到。但也知道,人性是复杂的,它会被扭曲,但并非良知尽泯。

那一段,气氛肃杀。有时在路上碰见詹老师,他总是低着头走。有时,我轻声向他打个招呼,他略一点头,便急急离去。后来情况有所缓和。每周六下午,教工们都要回到教学楼打扫卫生,詹老师自然也要参加。有一次,打扫快要结束,我瞅着没人,抓紧时机,轻声向詹老师表示歉意。刚说了几句,詹老师便急忙阻止:“别说,别说,我明白!当年批胡适,批俞平伯,我不是也要奉命发表批判文章么?”他那坦诚而豁达的态度,反让我说不下去,恧然无语。

“文革”开始后,詹老师深居不出。在路上偶然碰见叔夏,交谈几句,知道老师患了癌症。后来又传来他已经去世的消息。

到1978年冬,叔夏忽然拿着一大叠文稿找我。告诉我,“文革”时,詹老师忍痛烧毁了许多文稿。当时,他抢出一部份,用油纸包裹,藏进地洞里。如今取了出来,发现其中的宋代词史稿,只有北宋部分。叔夏说:“当年爸爸最器重您,您是否能续写南宋的词史,然后联名出版?”我一听,大惊,立即对他说:我完全没有达到能够续写的水平,若写了,真怕有辱先师的令名。我又告诉他,要续写南宋词史,应该找暨南大学的汤擎民先生。汤先生也是我的老师,他是詹老师的老学生兼好朋友。叔夏觉得我说得很对,便找汤老师去了。这书出版后,叔夏送交我一本,以作纪念。我翻看内容,原来,汤先生也没有续写南宋词的部份,只是把詹老师的原稿,作为单篇论文整理,这就是我们今天看到的《宋词散论》。

詹老师教过中学生,教过大学生和研究生,一生树蕙滋兰,育材无数。他的《詹安泰文集》,包括《宋词研究》《李璟李煜词校注》《离骚笺疏》《无庵词》等著作在内,不知影响了多少从事文史工作的学者。我心中一直明白,中大中文系古代文学教研室的同仁,从来重视文献与理论相结合的学风,这学风的领路人,正是詹安泰教授。

到如今,詹老师离世己五十多年了。每当黄昏,我在校园散步,行近詹老师故居的位置时,往往会想起他对我的谆谆教导,想起他在讲坛上,吟诵“余既滋兰之九畹兮”那慷慨飞扬的情景。