来源:百度 2025年2月6日

中银大厦

谈及中银大厦,人们脑海中首先浮现的往往是那座由杰出建筑师贝聿铭精心设计的香港中银大厦。它坐落于香港中环金融中心花园道1号,地理位置得天独厚,可远眺维多利亚港的壮丽景色。作为中国银行在香港的总部大楼,它不仅代表着中国银行的国际形象,更承载着香港金融中心的繁荣与活力。

中银大厦的建筑历程与特色

中银大厦,这座由贝聿铭倾心设计的香港标志性建筑,自1985年4月动工以来,便吸引了无数目光。经过五年的精心打造,它于1990年5月正式启用,以315米的高度矗立在香港中环金融中心花园道1号,成为当时全香港的至高点,同时也是全球第五高的建筑。其独特的水晶棱柱体造型,不仅展现了建筑的美感,更寓意着中国银行的事业“节节高升”。而与隔壁汇丰银行之间的一场风水大战,更是为这座大厦增添了不少传奇色彩,使其成为世人茶余饭后的谈资。

香港中银大厦

这座曾是中国银行香港分行大厦的建筑,在三十多年的时间里,因其独特的魅力和地位,逐渐演变为全国各地新建中国银行分行大楼的标杆,甚至在许多地方成为城市的地标性建筑。然而,值得注意的是,“中银大厦”这个名称并非在所有情况下都特指香港中银大厦。在某些场合,“中银”可能指的是中国银行旗下的某个子公司或业务部门。正因如此,北京的中国银行总部大楼并未采用“中银大厦”的命名,而是被称为中国银行总行大厦。这座大厦坐落于西城区复兴门内大街1号,自2001年落成以来,便由建筑大师贝聿铭担任设计顾问。尽管如此,受限于北京二环内的建筑高度限制,大厦的屋顶高度并未超过60米,但这并不妨碍它成为中国银行的重要象征。

距离香港中银大厦仅不到两百米之遥,另一座历史悠久的中国银行大厦(Bank of China Building)静静矗立,它曾是香港金融界的重要标志。如今,这座17层的大楼虽被四周林立的现代超高层建筑所环绕,却依旧不失其独特的韵味,仿佛在诉说着香港金融的沧桑变迁。

事实上,旧香港中行大厦自1951年落成以来,便一直是香港的全岛最高建筑,这一地位持续到1955年被铜锣湾的蟾宫大厦所超越。如今,这座历史悠久的建筑已被列为香港一级历史建筑,见证了香港金融的沧桑变迁。

根据香港古物咨询委员会的官网记载,旧中行大厦的地段在1947年曾进行公开拍卖,由当时的中行香港分行经理郑铁如以3,745,000港元的高价竞得。四年后,大厦建成,香港分行便迁入这座大楼办公,此后一直在此驻留了近四十年,直至新的中银大厦启用。

郑铁如,这位民国初期的第一代海归,在30岁回国后曾担任南通籍实业家张謇的秘书和北京大学教授,后于1927年赴香港中行出任分行经理。在他二十多年的任职期间,凭借出色的经营策略,为中行积累了大量财富。

随着国共内战的爆发,郑铁如决定将部分资金投入地皮和建材的购买,以加快中行大厦的建设进程,从而避免资产被国民党政府挪用。1949年6月,新中国政府接管了中国银行位于上海外滩的总管理处,并随后在年底迁至北京。次年1月,郑铁如积极响应北京总部的函电,宣布中行香港分行起义,并带领全体员工和财产接受新总行的管理。

郑行长所主持建造的旧中行大厦,占地广阔,由英国知名的巴马丹拿建筑事务所精心设计。这座大厦不仅体现了上海外滩23号原中国银行总行的建筑风格,更承载了深厚的历史底蕴。

中国银行大楼,这座如今仍屹立在上海黄浦区中山东一路23号的宏伟建筑,见证了中国银行的重要历史时刻。其建筑图样由中国银行总处建筑课课长陆谦受与“公和洋行”共同精心绘制,体现了中西合璧的设计理念。

作为上海外滩的标志性建筑群之一,这里汇聚了众多由巴马丹拿设计的经典建筑,如有利大楼、汇丰银行大楼等。然而,中国银行大楼却以其独特的中国风格脱颖而出,成为中国建筑师参与设计的珍贵遗产。

回顾中国银行的历史,我们不难发现其深厚的文化底蕴。自1906年清政府成立户部银行起,经过多次更名与演变,最终在1912年2月5日成为“新政府之中央银行”,并在汉口路50号原大清银行旧址上正式开业。这座中国银行大楼不仅承载着中国银行的金融历史,更见证了中国近现代历史的沧桑变迁。

这座砖红色的古典主义建筑,仅以五层砖混结构矗立在1908年的上海,由当时颇有名气的英国建筑事务所“通和洋行”精心设计。传闻中,负责绘图的应子云与施工单位协盛营造厂的老板张继光,都源自宁波鄞县,他们的巧手匠心共同铸就了这座承载着深厚历史底蕴的建筑。

历经百年沧桑,这座历史建筑在2012年重回中国银行怀抱,并经过精心修缮,如今已成为总行在上海的一座文博馆。然而,其紧闭的门窗似乎透露出一丝神秘,若想一窥其内,普通民众恐怕只能望门兴叹,预约参观更是难上加难。

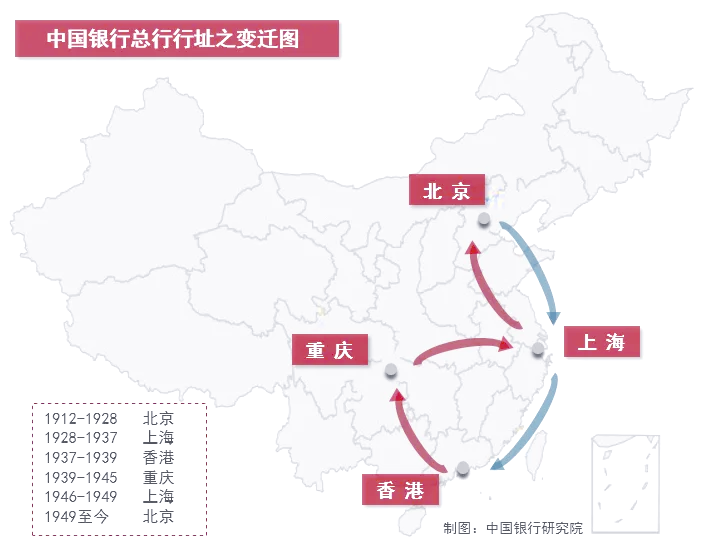

1912年8月,中国银行总管理处由上海迁至北京,并开始承担整顿币制、发行货币及整理国库的重任,实质上已转变为中央银行的角色。直至1928年11月,南京国民政府另设中央银行后,中国银行总行才重回上海,并改制为“政府特许之国际汇兑银行”。

在此期间,张嘉璈担任中国银行总经理,成为中行历史上最年轻的行长。他曾在清政府邮传部任职,后赴日本留学,并与著名诗人徐志摩结为姻亲。张嘉璈在中国银行上海分行担任副经理后,于1917年升任总行副总裁。当总行在1928年底迁回上海时,他更是被任命为这家专注于国际汇兑业务的银行的首任行长。

张嘉璈上任后,于1929年5月带领高管团队出国考察,历时十个月,走访了包括苏联、法国、德国、英国和美国在内的18个国家。考察团还在伦敦设立了中国现代银行业史上的首家海外分支机构。在英国期间,张嘉璈遇到了正在建筑学院学习的青年才俊陆谦受,并提前向他发出了职业邀请。

陆谦受是广东新会人,出生于香港,曾在英国洋行工作,并就读于全球最具影响力的建筑学院之一。他在即将取得英国皇家建筑师学会会员资格时,接受了张嘉璈的邀请,毕业后回国发展。

在张嘉璈和贝祖诒的共同努力下,中国银行迅速走向国际化。到1935年底,已在43个国家建立了116家特约代理行,彰显了其深厚的国际影响力。

随后,中国银行上海总部迁入了位于仁记路(现滇池路)22号的新址,这幢三层砖木结构的大楼曾是外滩德国总会,中行在1921年以63万银元的高价竞得。随着银行业务的持续壮大,原有的办公空间逐渐显得捉襟见肘,无法满足日益增长的业务需求。

在张嘉璈的视野中,随着中国银行内部组织的革新,其银行实力已足以与欧美银行相抗衡。因此,他坚信,中国银行需要一座崭新的建筑,来象征其近代化的转型,并展示其稳固的基础,从而赢得中外的信赖。基于这样的理念,中国银行在1930年代初又陆续购得了仁记路和圆明园路的地皮,着手规划建设新总部大楼。这一重大项目由国外部兼上海分行经理的贝祖诒亲自领衔,负责筹建工作的方方面面。

此时,年仅26岁的陆谦受从英国学成归来。在欧美各国游历并深入考察了多家银行大楼的设计后,他加入了中国银行,担任了建筑课课长的职务。建筑课在中国银行内部扮演着基建管理的关键角色,负责全行建筑的修缮设计、工程监督、估价以及招投标等工作。

鉴于新总部大楼的宏伟规模,单凭建筑课的力量可能难以胜任。同时,考虑到大楼毗邻的沙逊大厦和横滨正金银行大楼均由巴马丹拿设计,该项目最终决定采用陆谦受与巴马丹拿联合设计的方案。这种合作模式可能与现在境外设计顾问与本地设计院的模式有些相似,旨在充分利用双方的专业知识和经验,以顺利推进项目的各项审批工作。

值得一提的是,新总部大楼所展现的独特中式元素,如精致的四方攒尖屋顶、铜绿色的琉璃瓦以及镂空的花格窗,显然并非巴马丹拿的设计风格,而是融入了中国的传统建筑艺术。

新总部大楼的承建商是声名显赫的陶馥记营造厂,这家企业曾参与众多知名建筑的建设,包括广州中山纪念堂、南京中山陵等。而大楼的高度则经过精心设计,最终略低于毗邻的沙逊大厦金字塔尖,大约低了30公分,这样的处理既体现了对历史建筑的尊重,也彰显了中行的独特地位。

1937年,这座大楼终于落成,然而不幸的是,它竣工之际正是中日淞沪会战最为激烈的时候。随着11月上海的沦陷,中国银行总行不得不迁往香港,而这座大楼也被汪伪中央储备银行占据。直到1946年抗战胜利后,它才重新回到中国银行的怀抱。尽管历经战火,但如今的中国银行大楼依旧保持着其中式风格的独特魅力,与外滩上其他西洋建筑相比毫不逊色。1996年,包括中国银行大楼和沙逊大厦在内的上海外滩建筑群,被国务院共同列为第四批全国重点文物保护单位,这无疑是对其历史价值与建筑艺术的最好肯定。

“中行大楼”

外滩23号不仅承载着陆谦受的重要设计作品,更见证了他与吴景奇(1900-1943)的深厚合作。吴景奇,这位从美国宾夕法尼亚大学建筑系走出的才子,于1932年加入中行建筑课,与陆谦受携手打造了众多经典之作。尽管他在壮年时离世,但他的影响却深深烙印在中行建筑的历史中。

在短短的五年共事期间,陆、吴二人成为了中行系统内建筑设计的佼佼者,他们的思想与实践共同孕育了“同济学派”。他们坚信,成功的建筑作品必须满足实用需求,紧密结合时代背景,遵循美术原理,并深深植根于文化精神之中。

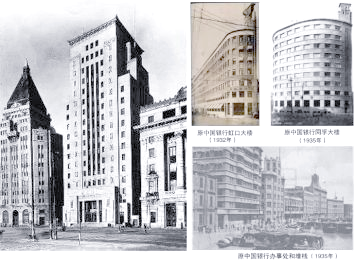

随着中行总行迁回上海这个远东国际金融中心,业务蓬勃发展,网点和员工数量不断攀升。为了满足业务拓展的需求,上海分行积极购入地皮,兴建办事处、营业用房、仓库及员工宿舍。1930年6月和8月,中行相继购得同孚路(今石门一路)基地房屋和海宁路地段的地皮,并由陆谦受和吴景奇精心设计了“同孚大楼”和“中行大楼”。这两座大楼不仅体现了设计师们的卓越才华,更见证了中行在上海金融界的崛起与辉煌。

同孚大楼,坐落于南京西路与石门一路的繁华转角,这座大楼曾以“中国银行西区分行”之名屹立,后更名为“吴江大楼”,最终因地处同孚路而更名为现名,并沿用至今。尽管其基地狭窄,仅占地393平方米,但建筑师巧妙地运用弧形地形,打造出半月牙般的独特楼体,从侧面望去,宛如一把锋利的刀片,切割着城市的繁华。

1994年,同孚大楼被上海市政府认定为优秀历史建筑,其铭牌上揭示,这座大楼采用钢混结构,自1936年竣工以来,便以其独特的现代派风格矗立在城市的繁华之中。

大楼的底层曾作为中行西区分行办事处的营业用房,而二楼以上则被改造成了公寓,其中一部分作为中行职工的宿舍,其余部分则对外出租,供办公或居住使用。然而,随着时间的推移,现在的一楼已经变成了工商银行石门一路支行,而楼上的公寓也已变为私人住宅,其产权甚至可以出售。

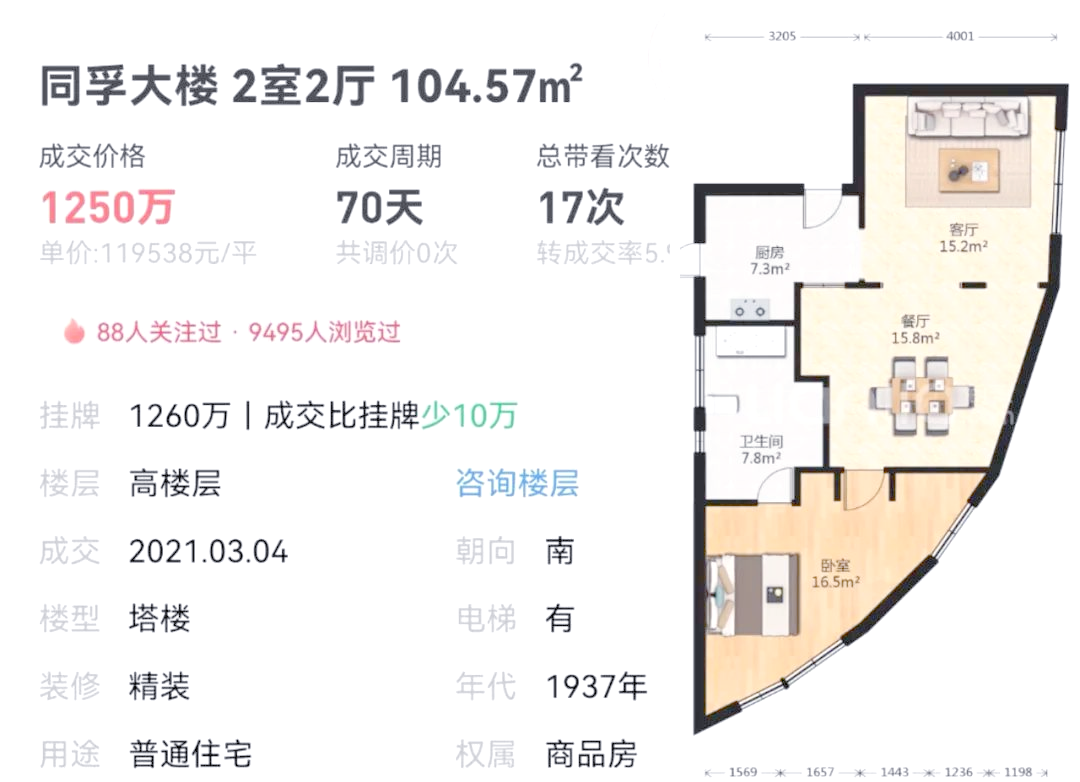

在贝壳网上,我偶然瞥见了一套2021年成交的房源详情:一套两室两厅的公寓,面积1057平方米,成交价格高达1250万元。然而,这并不是我唯一感兴趣的信息,我更想知道的是,那本房产证上的土地使用权还剩下多少年?

中行大楼,坐落于虹口区四川北路894号,这座大楼最初被称为“中国银行虹口大楼”。因其紧邻海宁路口,人们又亲切地称其为“海宁大楼”。其外观与沪上知名的网红地标——武康大楼颇为相似,却鲜为人知。

中行大楼,这座七层高的历史建筑,与同孚大楼一同被列为上海市的优秀历史文化遗产。大楼的底层巧妙地布局为两层高的宽敞营业厅与沿街的各式商铺,而二楼及以上则设置为精致的公寓单元。特别值得一提的是,其北侧与另一座著名的“四行大楼”紧密相连,形成了独特的建筑景观。

这座中行大楼在1932年华丽落成,其建筑风格深受装饰艺术派的影响。大楼的南端,一个弧形转角的顶端,巧妙地矗立着一座现代风格的塔楼,为这座历史建筑增添了一抹现代的气息。而大楼的外墙底部两层,则选用了坚固的花岗岩进行砌筑,彰显出其沉稳与庄重。值得一提的是,在1998年,大楼的南端曾进行过一次精心的改建,使其更加符合现代审美。

这不仅标志着陆谦受回国后的创作起点,也是中国银行在上海独立开发的首个“中行大楼”。然而,如今这座大楼虽依旧冠以“中行大楼”之名,但其一楼门面却已被工商银行武进路支行所占据。当中国银行的领导们重返此地,不知会作何感慨?

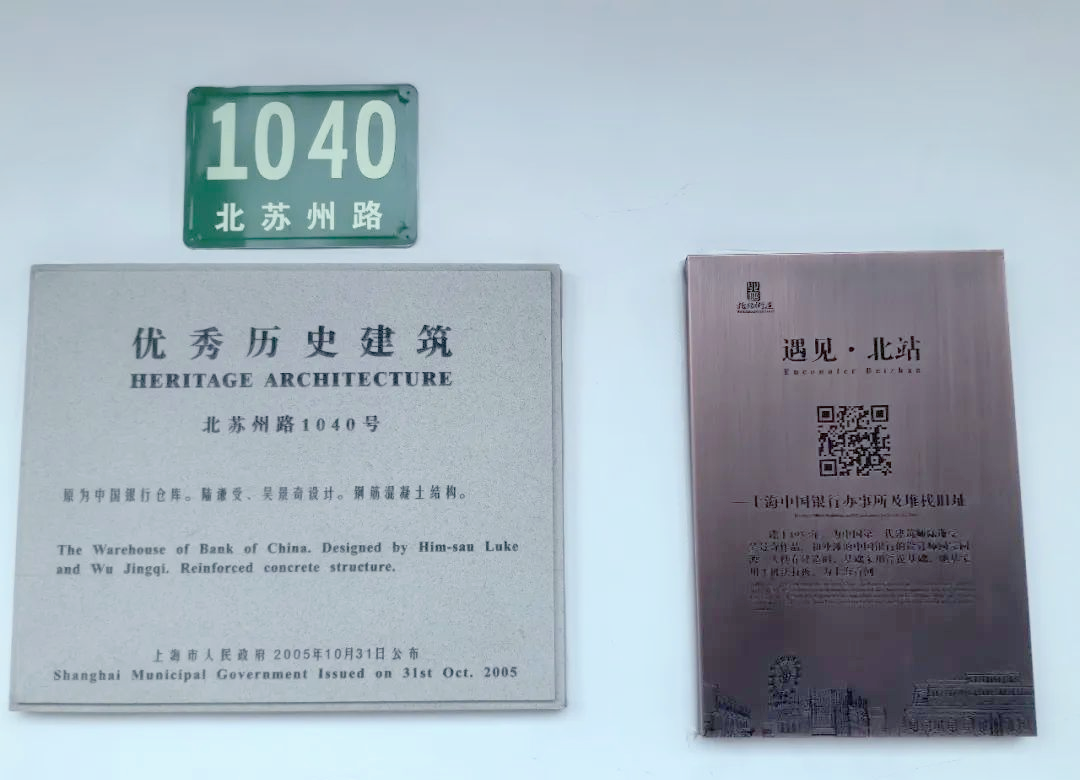

其实,在北苏州路1040号,还矗立着一座由陆谦受与吴景奇联手设计的原“中国银行办事所及堆栈”。这座建筑始建于1935年,经过2019年的最新修缮,如今已成为上海市2005年公布的第四批优秀历史建筑之一。

这座由陆谦受与吴景奇共同设计的原“中国银行办事所及堆栈”,不仅承载着深厚的历史底蕴,更展现了现代主义建筑的独特魅力。其总建筑面积达到12324平方米,高度约为43米,设计师巧妙地运用了圆弧和横向水平分割的技巧,塑造出这座造型别致的建筑。在材料和色彩的选择上,设计师追求简洁与利落,尽量减少了不必要的装饰,使得这座建筑呈现出典型的现代主义风格。

事实上,陆谦受设计的作品远不止于上海的这些。在他回国工作初期,正值中国银行蓬勃发展的黄金时期。那时的他,充满朝气与活力,不仅为苏州、南京、青岛等地的中行系统设计了众多建筑,还为中行以外的金融机构贡献了自己的智慧。

然而,历史的风云变幻使得许多建筑在战乱中遭受破坏,有些甚至完全消失。新中国成立后的历次运动也使得一些建筑受到了不同程度的损坏。幸运的是,中行青岛分行的旧址上,如今中行与工行的两家支行已经和谐共存,成为了一种特殊的见证。

后记

在1915年,苏州的望族之后贝祖诒被调入中国银行广东分行,并在1917年4月迎来了儿子贝聿铭的诞生。三年后,年仅26岁的贝祖诒便出任了香港分行首任经理。到了1927年,他因行长张嘉璈的召唤返回上海,接替郑铁如担任上海分行经理。

1930年,贝祖诒兼任了中国银行国外部经理,并在全球多个城市如纽约、伦敦等开设了中国银行的分支机构。同时,他还肩负起筹建外滩23号总部大楼的重任,这也让他与归国的建筑课陆谦受、吴景奇结下了深厚的合作关系。

1935年,贝祖诒送儿子贝聿铭赴美留学,并选择宾夕法尼亚大学建筑学院作为第一站。同年,因国民党当局对中国银行管理层的改组,行长张嘉璈离职,之后历任央行副总裁、铁道部长、交通部长等职,与中国银行的管理层长期由宋子文、孔祥熙等人轮流担任。

在1937年的“八一三”淞沪会战爆发后,南京国民政府不得不迁都重庆。同年,中国银行大楼虽然建成,但遗憾的是,上海的沦陷使得总行不得不陆续迁往香港。1938年4月,贝祖诒接任中国银行副总裁一职。然而,在1941年12月香港沦陷后,总行再次内迁至重庆,贝祖诒也被任命为中国银行代总经理。

抗战胜利后,中国银行总行于1946年1月迁回上海外滩23号。然而,贝祖诒在担任央行总裁仅两个月后便被迫下台,张嘉璈、贝祖诒、陆谦受等重要人物也相继离开了大陆。

1949年5月,上海市军事管制委员会接管了中国银行,并迅速宣布原封复业。原总管理处随民国政府迁往台湾,而改组后的中国银行总管理处则迁至北京。北京总行随后向海外分支机构发出函电,要求与台湾当局的中国银行总管理处断绝一切关系。令人欣慰的是,香港、伦敦、新加坡等地的分号纷纷表示愿意接受新总管理处的领导。

1960年10月,中国银行在台湾重新开业,但随后在1971年因新中国在联合国恢复法席位而更名为“中国国际商业银行”,并改制为民营银行。2006年,该银行与同样在台湾复业的交通银行合并为“台湾兆丰国际商业银行”。

张嘉璈在1953年赴美后,晚年致力于撰写《中国铁道建设》等著作。他在1979年10月于加州去世,享年90岁。而贝祖诒则在1973年迁居纽约,并在1982年以89岁高龄在纽约辞世。同年,贝聿铭设计的北京香山饭店开业,据说中行高层曾希望他能游说儿子为香港分行再设计一栋新楼。

贝聿铭在建筑界取得了卓越成就,包括获得普利兹克奖等。他的设计作品如新加坡莱佛士城、巴黎罗浮宫玻璃金字塔以及香港中银大厦等都成为了经典。而陆谦受在抗战结束后曾主持过《大上海都市计划》,并执教过圣约翰大学建筑学系。他在离开大陆后创办了自己的事务所,并设计了众多作品。他在1992年去世,享年88岁。

2001年,中国银行总行大厦在北京华丽落成,那时贝聿铭已迈入84岁高龄,却依然担任设计顾问,为这座大厦注入了他独特的匠心。而具体负责设计工作的,则是美国贝氏建筑师事务所,由贝聿铭的三个儿子——贝定中、贝建中、贝礼中共同领衔。值得一提的是,他们均毕业于哈佛大学,传承了父亲的学术底蕴。

2006年,苏州博物馆本馆竣工并正式对公众开放,这不仅是贝聿铭对其祖籍的深情致敬,也标志着他职业生涯的完美收官。2015年,贝氏事务所再度出手,设计了苏州中银大厦,进一步巩固了贝氏家族三代人与百年中行之间的不解之缘。

遗憾的是,2019年5月,贝聿铭在纽约逝世,享年102岁。他的离去,不仅标志着一位建筑巨匠的陨落,更意味着一个时代的结束。然而,他的作品和理念将永远留在人们心中,激励着后人不断探索和创新。

19世纪末,巴马丹拿跟随一批英国公司来到远东淘金,并在香港扎根。随着上海业务的迅猛发展,事务所于1916年将总部迁至他们设计的外滩三号。在1937年之前,巴马丹拿为上海设计了许多杰出的建筑作品,其中许多至今仍被列为优秀历史建筑或文物保护单位。然而,由于国内局势的动荡,巴马丹拿不得不在1939年关闭上海办事处,直到五十余年后才重返大陆市场。

进入上世纪九十年代,巴马丹拿的作品陆续问世,包括北京的东方广场、澳门的中国银行大厦,以及上海的港陆广场和中信泰富广场。此外,还有老东家上海来福士广场和长宁来福士广场等标志性建筑。值得一提的是,1953年建成的新加坡中国银行大厦也由巴马丹拿倾力打造。这座中行新加坡分行自行购地建设的大楼,以其纯白色的17层建筑风格,承接了外滩23号的设计精髓,并在1974年之前一直屹立为新加坡核心商业区的最高建筑。

“17”这一数字似乎对前中国银行而言具有某种特殊的吉祥意义。无论是在上海外滩、香港,还是在新加坡,该银行的老旧大楼均保持着17层的建筑风格。进入2000年千禧年后,新加坡分行启动了新楼的扩建工程,其高度最终定格为168米。