来源:百度2023年1月16日

姚亚平

现在,人们评价“鹅湖之辩”,多半是在书籍里读,在纸面上说,却很少到实地去看。其实,从“四贤祠”到“文宗书院”,再到“鹅湖书院”这800多年的历史,鹅湖书院里那几万平方米的建筑群、那8块匾额和14块碑刻等文化遗产,就反映了人们对“鹅湖之辩”的态度和评价。

江西铅山鹅湖书院

这些立在大地上的建筑和刻在石碑上的文字,更真实、更直接地记录和反映了“鹅湖之辩”的历史影响,积淀着千百年来人们对“鹅湖之辩”“朱陆学说”“朱陆异同”等问题的看法与评论。

“鹅湖书院”是如何评价“鹅湖之辩”的呢?

下面从三个方面做一归纳,以期对鹅湖之辩和朱陆异同的认识和评价提供一个新的视角。

其一,侧重于鹅湖之会那次事件的历史意义,侧重于她对鹅湖书院这块地方产生的文化影响。

时人和后人对这场“鹅湖之辩”都给予高度评价。时人朱亨道就说:“鹅湖讲道切诚,当今盛事。”历代统治者对“鹅湖之会”以及朱陆等四贤极其重视,十分关注鹅湖书院。有宋理宗、元仁宗、清康熙三位皇帝题写匾额,这三位皇帝的题额中,宋理宗的“文宗书院”、元“会元堂”是从其地位来说的。李淳只是铅山县令,但他在西礼门背面题额“圣域贤关”,在石牌坊题写的正面额匾“斯文宗主”和背额匾“继往开来”,都是确认此处的历史地位。

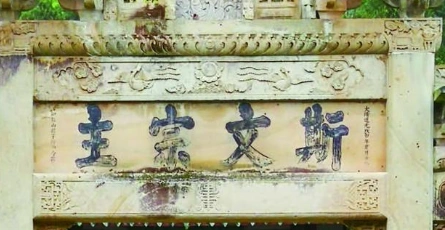

鹅湖书院石牌坊上的“斯文宗主”额

从古代名人在鹅湖书院的题额、楹联里,也可看出文化界、思想界、学术界等社会界的思想认识。鹅湖书院讲堂的“自古乾坤惟此理,至今山水有余光”楹联,出自明代宰相、铅山人费宏的《鹅湖书院》:

一从无极分明后,荒经锄茅见讲堂。

自古乾坤惟此理,至今山水有余光。

庭空蔓草冯谁䕌,涧满香苹欲自将。

冠盖追寻恨迟暮,却愁猿鹤笑人忙。

费宏在鹅湖还有一首《次朱陆韵》:

仰止鹅湖敢弗钦,来游因悟圣贤心。

一源活水通寒谷,几片闲云度远岑。

能向天机求动静,肯于世路较升沉。

诚明两字难偏废,古训留传直至今。

鹅湖书院里的碑刻,还反映了人们注重鹅湖之辩对此地的影响、鹅湖书院在全国、在江西的比较。

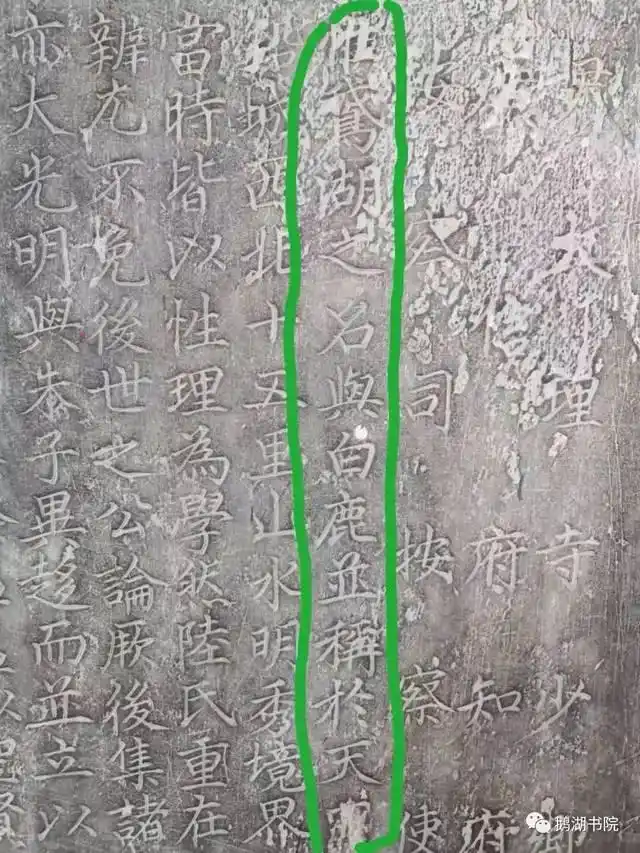

1454年,大理寺少卿李奎在鹅湖书院修建完成后的碑文中说:“大江以西,古称文献之邦,书院之建不知有几?惟鹅湖之名与白鹿洞书院并称天下。”不但在历史第一次把这个书院称为“鹅湖书院”,而且把鹅湖书院放在“大江以西”这个“文献之邦”来与白鹿洞书院并提为天下书院。

明·李奎《重建鹅湖书院之碑记》

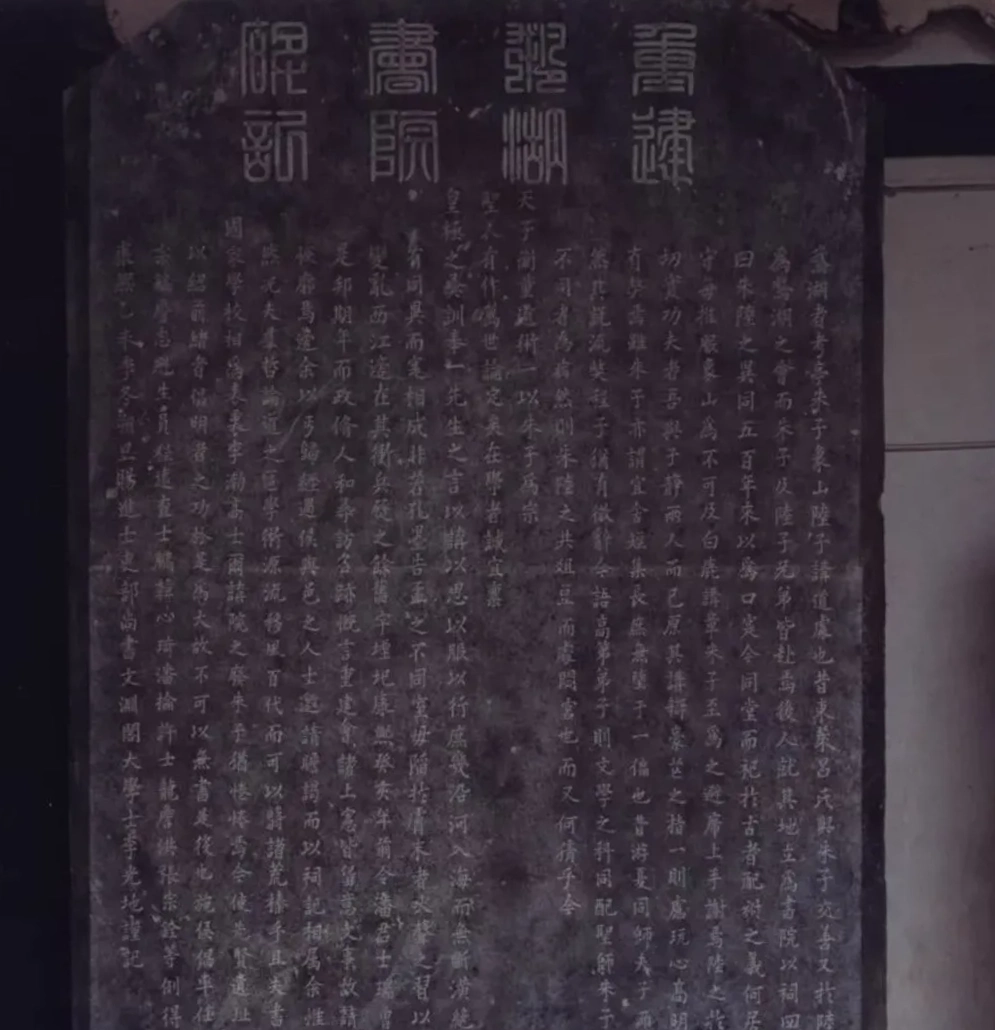

1548年(明二十七年)国子监五经博士、进士吴世良来鹅湖书院巡视,拜谒“四贤祠”,立碑刻诗五首,高度评价鹅湖书院的历史地位,说“天下四大书院,嵩阳、岳麓、白麓洞、鹅湖书院”。

明吴世良《鹅湖书院谒四贤祠碑》

1652年江西巡抚蔡士英在扩建鹅湖书院,并立碑将鹅湖与白鹿洞、象山、白鹭洲列为“江西四大书院”。

当然也有感叹时间长河中的历史沧桑的。鹅湖书院东西碑亭甘京的两幅楹联:

一时持论多同异

千载斯文几废存

上联是说当年鹅湖之辩时的朱陆异同,下联则是感叹从鹅湖寺到鹅湖书院的屡毁屡建。另一幅对联是:

俎豆古今存圣学

辨香朝暮愧禅门

上联庆幸儒学精神通过人们的纪念与怀念、祭拜至今流传,下联感叹鹅湖寺则已不见踪影。

其二,陈述朱陆双方的不同,但重点更在于折中、调和。

800多年来,人们谈起“鹅湖之辩”,一直把焦点集中在朱陆双方的异同之上,那么,“鹅湖书院”是怎样评价“鹅湖之辩”的呢?

从“四贤祠”到“文宗书院”,再到“鹅湖书院”,人们都将朱陆同堂而祀,旨在调和、折中朱陆。陆氏后学、绍定间任职江东提举后又兼提刑的袁甫,曾作《四贤堂赞》以表追慕之情。

清初安焕说:以前的人总是说朱熹吕祖谦和陆氏兄弟,有所不同,(“顾昔人谓:晦翁倡明道学,上承伊洛,而东莱翼之。陆氏兄弟不自苟同,以求至是,故其微言遗旨,并传于世”)“学者以为震雷惊霆焉”,认为这不得了。其实,正是这种异同之间,古圣相传、灵光不掩(“则夫异同得失之际,古圣相传,唯此灵光不掩耳。”)

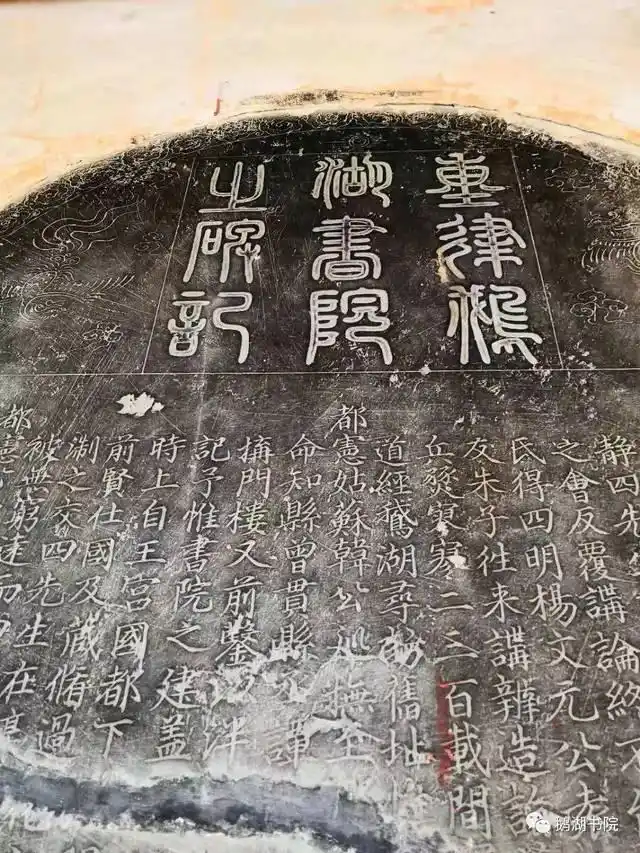

清·安焕:《重建鹅湖书院记》

李光地也表达了同样的观点:有人说,五百年来都说朱陆之异同,现在将朱陆“同堂而祀”,这恐怕不太合适吧。“余曰不然。”李光地说,朱熹陆九渊他们两人自己都不会这么说。朱熹教育学生时讲到操守,都要推举陆九渊是一个不可及的榜样,白鹿洞书院讲学,朱熹“为之避席称善”。陆九渊对待朱熹,“则有泰山乔岳之叹”。所以,朱熹曾说:“南渡以来,理会切实工夫者”,就是我与陆九渊两人而已。所以,朱熹的理学与陆九渊的心学,“虽微有异同,而实相成,非若水火冰炭之不可入。”朱陆之间,虽微有异同,实际上相辅相成,绝不是水火冰炭那么对立。

清·李光地《重建鹅湖书院碑记》

鹅湖书院碑亭内还有块《陆公清赋复祀碑记》,“无甚相左,唯是尊德性、道问学两语,若不相下,后人遂以为壁垒,过矣。”说朱熹和陆九渊并没有多大的差别,后人只是抓着“尊德性、道问学”两句话,以为是森严壁垒,“过矣”。其实,朱熹“未尝离德性,平居践履学无弊也”,陆九渊也“未尝废学问也”。

铅山县尹殷三卿题有一联:

千秋道脉溯尧舜,徽国文理随邹鲁。别派汇流归渤海,坦途层上到云岑;

斯文俎豆形如在,此地弦歌韵未沉。多士莫矜同异帜,日星终古朗于今。

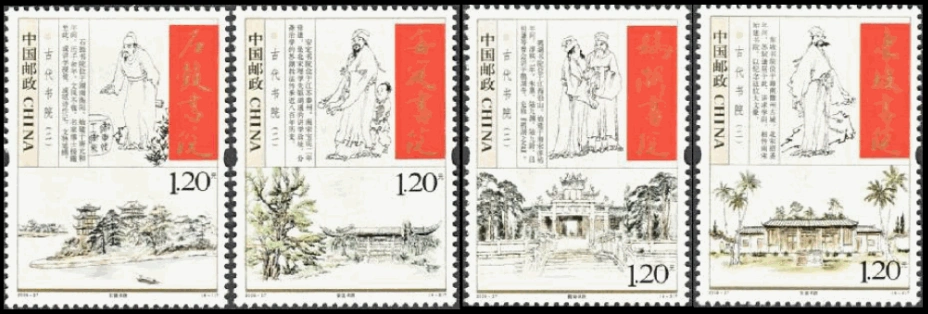

《古代书院(二)》特种邮票一套四枚

(2009年11月国家发行《古代书院(二)》特种邮票一套四枚,分别为:江苏泰州“安定书院”、湖南衡阳“石鼓书院”、江西铅山“鹅湖书院”和海南儋州的“东坡书院”,面值均为1.2元)

在我们看来,陆九渊与朱熹的分歧,是理学内部两个不同派别的分歧。一个属于主观唯心主义,一个属于客观唯心主义。在本质上,二者都是把封建伦理纲常视为绝对永恒的存在,视为宇宙万物的本体,只是一个以为理是主观精神,一个以为理是客观精神,二者并无本质的区别。清代章学诚说:“宋儒有朱陆,千古不可合之同异,亦千古不可无之同异也。”章学诚不愧是大思想家、史学家,对历史事件、历史人物的看法就是不一样。在“千古”历史长河里,朱陆异同也是极具分量,不可合之同异,也不可无之同异。

其实朱陆辩论双方的目的性质是一致的。清代黄宗羲在《宋元学案》中说得很直接:“二先生(朱熹、陆九渊)同植纲常,同扶名教,同宗孔孟,即使意见终于不合,亦不过仁者见仁,智者见智。所谓学焉而得其性之所近,原无有背于圣人。”其子黄百家也说:“二先生立教不同,然如诏入室者,虽东西异户,及至室中,则一也。”

再说,双方各有道理,相互补充。孔子开创的儒学,就是“学做人”的学问。在如何做人的问题上,《中庸》提出:“君子尊德性而道问学,致广大而尽精微,极高明而道中庸。”它包括两个方面内容:一是“尊德性”,加强修养,培养德行;二是“道问学”,学习知识,增进学问。德行是求立身之本,学问是寻处事之方。德行须贯彻到处事之中,处事必以德行为原则,二者本不可或缺。当然孔子教育学生,多就某事指点,对德行来源这样的理论问题,并未深入探究,到孟子“道性善”才有所触及。后来,中国儒家的各个思想家或学派则各有侧重。宋儒还是在如何做人、如何做完人和圣人上用力。在这一点上,朱陆没有分歧,分歧在于抵达的路径与获得的方法不同。朱熹重认知,认为知识是抵达道德的必由之路,更多的是一条“千差万别的事物都是同一本体的体现”的理路;陆九渊则偏意志,认为操行是持守道德的保证,更多地持守一种“透过自身实践,从日常生活中直接掌握真理”的简易法门。黄宗羲有言:“(陆九渊)先生之学,以‘尊德性’为宗,同时紫阳(朱熹)之学,则以‘道问学’为主。”做人成圣的路径不同,便造成了二人分歧。

对朱、陆二人的异同,后人的看法多有分歧。清人沈以宁有诗道:“岭抱山回绿树风,生贤祠宇仰宗工。登堂默认谈经处,接武神游讲座中。功在注疏千圣合,理归德性一源通。后人枉自分旗帜,朱陆于今岂异同。”千流入海,万物同源,人世上的事情一般是不能太计较泾渭的。

其三,立足现实,强调这场论辩对后世开创的良好学风和影响。

这次鹅湖之辩,是“理学”与“心学”第一次直接交锋,虽然没能弥合朱陆之间的思想分歧,但双方都讲清了各自的核心观点,也认识到双方的分歧所在,还促使双方进一步思考自己的学说,思考并弥补自己的漏洞,明确自己的观点,为今后的深入讨论奠定了基础,也使双方和其他思想家在更广的领域、更深的层面思考中国儒学的基本问题,大大拓展了南宋儒学思考问题的理论空间。

无庸讳言,鹅湖之辩,辩出了朱熹理学和陆九渊心学的不同。黄宗羲在《宋元学案》说:陆九渊之学,以尊德性为宗,谓:“先立乎其大,而后天之所以与我者,不为小者所夺。夫苟本体不明,而徒致功于外索,是无源之水也。”而朱熹之学,则以道问学为主,谓“格物穷理,乃吾人入圣之阶梯。夫苟信心自是,而惟从事于覃思,是师心之用也”。

但是,陆九渊心学也讲道问学,朱熹的理学也讲尊德性。朱熹答平甫书说:“大抵子思以来教人之法,尊德性道问学两事,为用力之要。今子静(陆九渊)所说尊德性,而某平日所闻,却是道问学上多。所以为彼学者,多持守可观,而看道理全不仔细。而熹自觉于义理上不乱说,却于紧要事上多不得力。今当反身用力,去短集长,庶不堕一边耳。”陆九渊闻之曰:“朱元晦欲去两短,合两长,然吾以为不可。既不知尊德性,焉有所谓道问学?”

朱熹曾批评陆九渊及其学生“然于道问学处欠了”。陆九渊反驳:“我不是反对‘道问学’(‘吾以为不可’),但‘尊德性’与‘道问学’的顺序要讲究,‘既不知尊德性,焉有所谓道问学?’”他只是“尊德性”放在“道问学”之前,而绝不是反对“道问学”。

清代温朝荣题鹅湖书院讲堂一联:“学海有渊,静对湖山通脉络;贤关不远,隐从鹅岭想阶梯”。

鹅湖之辩在中国文化史上的影响,还在于她为以后的学术争鸣与学术会讲开了先河,更为以后的学术论辩和交流开创了相互尊重、各取所长、共享儒家传统的良好学风。清代江西巡抚白潢在鹅湖书院题有一联:

翚飞结宇,腾千丈之祥光;

镂刻填舍,永万年之盛世。

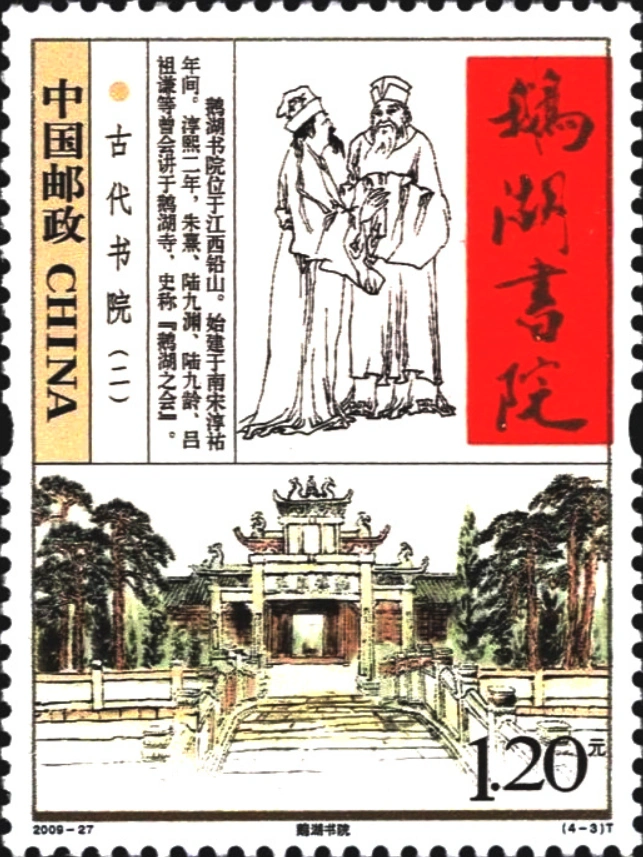

邮票上的鹅湖书院以及朱熹陆九渊

(邮票上方为鹅湖之辩中朱熹与陆九渊的白描像、鹅湖书院的文字介绍;下方为鹅湖书院的青石牌坊)

朱熹、陆九渊、吕祖谦是当时南宋儒学的三个代表人物,“宋乾、淳以后,学派分而为三。朱学也,吕学也,陆学也。三家同时,皆不甚合。朱学以格物致知,陆学以明心,吕学则兼取其长,而复以中原文献之统润色之”。他们各有侧重,心学重明心领悟,理学重读书积累。朱熹的观点是先广泛读书,而后集于一端;陆氏兄弟则强调先发明本心,再去泛览。朱熹认为陆九渊教人的办法太过简单,陆九渊则认为朱熹的教学方式就是支离,双方互不相让。吕祖谦表面上是要保持公正,促使双方统一思想。实质上却是希望陆能归于朱,但最终他的目的没有达成。“尤其是陆九渊,在这次聚会中以令人耳目一新的学术形式和积极主动的攻势,使其心学思想和心学立场震动了当时的学术界,出人意料地受到了重视,无异于对心学做了一次良好宣传,心学得到了初步的验证和确认。这是陆九渊此行的最大收获。”

这场发生在江西铅山鹅湖山下的鹅湖之辩,关涉中国文化的核心问题,是中国文化史、中国思想史、中国哲学史上的大事件,真是思想大家的巅峰对决、中国历史的文化盛宴。

这座掩映在稻花村庄、山林翠木之间的鹅湖书院,承载着中国文化、中国思想、中国哲学的深邃与厚重,真是中国文化的宝贵遗产、优秀传统的精彩呈现。