来源:凤凰新闻20201120

大家都知道,在抗战时期,东北大地上活跃着一支东北抗日联军,鼎盛时共11个军,3万多人,在东北牵制了70多万日军,为抗日战争的胜利做出了巨大的贡献。

那么,东北抗日联军为什么要叫“联军”呢?

因为这些部队不光有共产党领导的中国军队,还有朝鲜人组成的武装,其中以朝鲜共产党(后来改为劳动党)组织的游击队为主。

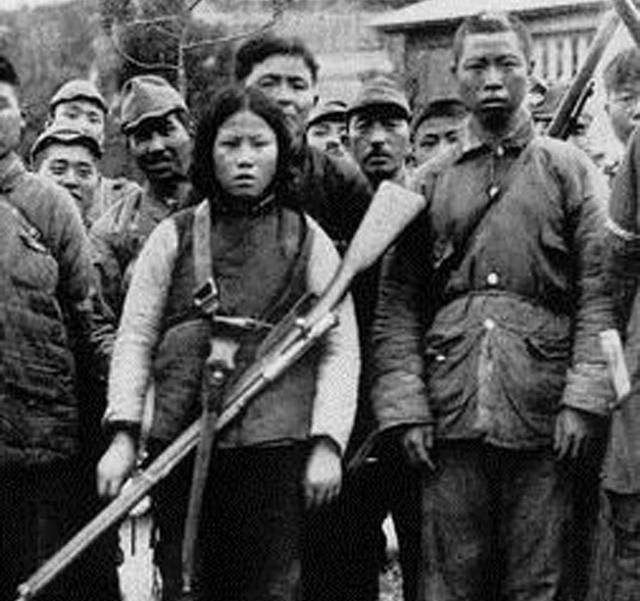

日本侵占朝鲜后,许多不愿做亡国奴的朝鲜人,携家带口逃离朝鲜,来到中国东北。这些朝鲜人不分男女老幼,都坚决主张抗日,盼望祖国光复,所以后来抗联中有不少朝鲜女战士,李在德就是其中一个。

李在德1917年出生于朝鲜平安南道介川郡,父母都是反日志士,李在德3岁时,父母为了躲避日寇抓捕,带着李在德逃到了中国东北。

几年后,父亲被日寇逮捕杀害,母亲独自支撑着这个家,还把李在德送到了松东模范学校读书,该校的创始人,就是后来的东北抗联第7军军长崔石泉。

1933年,由于叛徒出卖,李在德的母亲被捕遇害,李在德成了一个孤儿。

好在李在德在学校时期就加入了少先队,成为抗日小战士,没有了父母,但她还有抗联这个“大家庭”。

在残酷的战斗中,年幼的李在德一点也不畏惧,她比其他人更勤奋,别人休息时,她还在拖着疲惫的身体,到处寻找野菜、干柴。

不知不觉中,李在德已经成为一个大姑娘了,抗联是个大家庭,年轻的男女战士,也会在组织的安排下组成革命家庭,1937年7月,李在德就和一些未婚女战士,和一起战斗的未婚男同志们举行了一场集体婚礼。

婚礼很简单,由周保中担任主婚人,做了简短的讲话,鼓励他们“共同抗日,革命到底”,然后就结束了。

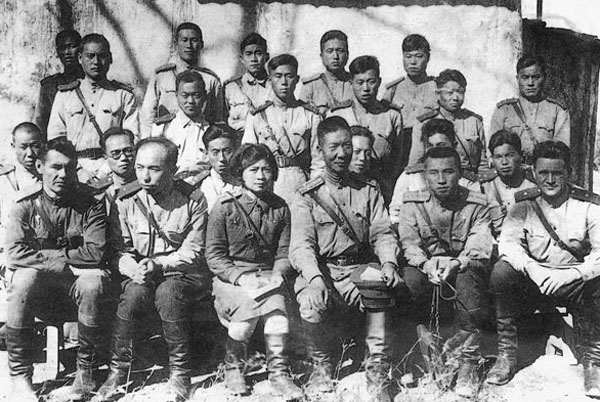

(图:李在徳与丈夫于保和)

没有新房,大家就用缴获的日军行军帐篷做“婚房”;没有礼物,就采来野花做装饰,在那个艰苦的岁月,没有人叫苦。

李在德的丈夫,是抗联电台专家于保和,“蜜月”只有一天,然后两人就分开了,各自战斗。

在恶劣的环境下,李在德的前两个孩子都没有留下来,一个生下没几天就夭折了,另一个由于部队紧急行动,不得不送给老乡家,后来就失去了联系。

1939年,由于过于残酷的斗争形势,抗联不得不撤入苏联境内,接受苏军的领导,编制为苏联远东红旗军独立第88旅,这就是著名的“远东国际旅”。

在苏联期间,李在德又生下了一个女儿,当时,还有一个朝鲜女战士生下了一个男婴,这个女战士由于身体虚弱,没有奶水,李在德就毅然为这个男婴哺乳。后来,这个男婴成为朝鲜共和国的第二代领导人。

看到这里,你是不是觉得李在德过上家庭妇女的生活了?当然不是,李在德依然是一个战士,她还需要接受更加繁重的军事训练,包括无线电、射击、格斗、滑雪、跳伞等等特种训练,成为不折不扣的“特战女兵”。

在抗战时期,苏联和日本表面上长期“和平”,但是双方的谍战却一刻不停,由于抗联战士的中国人和朝鲜人身份,苏联派出的谍报人员大多都是这些抗联的战士。

李在德就接到了这样的任务,潜伏到伪满,侦查日军的军事设施、部队部署等情报,然后潜回秘密营地,用电台将情报发送给苏军。

东北冬季酷寒,夏季则有另一种可怕的自然灾害——蚊灾,蚊子多得几乎能把牛马的血吸干!

更困难的是,还经常断粮,李在德就只好采集野菜、蘑菇,甚至树皮、野草充饥,曾经连续20多天没有吃过一粒米,全凭着对革命的忠贞和对日寇的仇恨,李在德坚持到了抗战胜利的那一天!

新中国成立后,李在德被安排到周总理的身边,担任机要秘书,还曾经掌管周总理的印章。

不过,由于特殊的历史原因,李在德的身份很微妙,虽然她本人和周围的人早就把她当成了中国人,但是她的国籍还没有确定,最后在她的再三申请下,经过谢觉哉亲自批准,李在德终于成为了一名正式的中国人。

因李在德特殊的身份和经历,在中国、朝鲜、苏联都受到了极大的尊敬,还经常随代表团出访朝鲜,受到了金家人的热情接待。

2005年,俄罗斯举行盛大的卫国战争胜利日纪念活动,李在德作为中国代表受邀出席,受到了俄罗斯总统的亲切接见,并颁发纪念奖章。

2019年8月22日,李在德老人走完了光荣的一生,享年102岁,中国、朝鲜、俄罗斯政府,都派人送来花圈,缅怀这位不平凡的世纪老人。