来源:海边的西塞罗20200108

这个国家,为什么再也不能有话好好说了。

2021年1月6日,是一个注定永载美国甚至世界史册的日子。这一天,号称西方现代共和制典范的美国,其国会大厦首次遭受到了自己国家公民的“入侵”。

配合这张图和这起事件背后的重重迷雾,我觉得这件事不妨被称为“国会山纵火案”。

1、美国中学历史老师的“灵魂三问”

在上一篇文章《刚刚,美国让世界见证了一场21世纪的“攻克巴士底狱”》中,我将这次突发事件,与1789年巴黎市民进攻巴士底狱进行了比拟。

没想到文章发出后不久,我就接到了旅居美国的一位老师的来信,信中他说,他孩子的美国中学历史老师,当天做了极其相似的比拟:老师在讲述巴黎人攻克巴士底狱时,放了一段国会山遭围攻的视频。甚至还给学生的家长们写了这样一封信:

这封信的中文译文,我翻译如下:

家长们:

下午好,

在今天的课上,我们花了很长的时间讨论了发生在华盛顿国会大厦的抗议活动,在《西方文明3》这几课当中,我们正在教授法国大革命的课程,并且从十二月初开始,就对三个问题进行了讨论:

第一,什么时候民众才有权去推翻一个政府。

第二,(这种行动中)暴力是正当的手段吗?

第三,一个理想的政府究竟是什么样的。

为了回答这些问题,我们首先回顾了昨天发生的事情,然后对华盛顿发生的事情与法国大革命进行了比较。

学生们仔细研究了发生的事情以及它与我们历史学习的相关性,他们完成了一件令人惊赞的工作,我为他们能做的如此之细致而感到自豪。

我看过这封家长信之后的感受,首先是赞叹,其后是感到恐惧。

正如我之前文章所提到,我认为美国此次大选中,暴露了这个国家在制度层面已经出现了很深度的弊病,这种病不好改。

但让我吃惊的是,美国人几乎立刻开始对他们国家的问题进行了反思,而且这种反思,是从普通中学的校园里开始的。

我对我的文章颇有几分自负,坚信文章中的思维深度和达成这种思维深度的速度,在中文舆论圈中还是比较少有的。

但我没想到的是,大洋彼岸的一位普通中学历史老师,居然很轻易地就跟我想到一块去了,而且还引领他的学生们在课堂上进行了探讨。

与之相比,莫说这样的探讨在我们的中学历史课上根本就是天方夜谭,即便是在成人主导的中文互联网上,对于美国这次事件的探讨又是在什么层面呢?

有的号人云亦云、有的号吃瓜看戏、有的幸灾乐祸、还有的制造偏激情绪骗流量、编织假消息骗粉……

两相对比,我们真的有资格嘲笑美国人吗?

所以,在这里,我要修正我自己的观点:

我之前说美国的制度已经不可避免的走向了衰落,看来为时尚早。

是的,这个国家现在遭遇了很大的问题,而且其疗伤之路注定非常艰难。

但从这些家长信中我们可以看出,这个国家自愈能力同样是不可小觑的。这个国家并没有完全丧失理性反思的能力。

两百年前,当普鲁士在战场上被法国所击败的时候的,国王弗雷德里希三世曾经说:“德意志在战场上输掉的东西,将在课桌上赢回来。”

后来,德国人真的办到了。

所以不要小看课桌的力量,更不要小看理性的力量。

基于对历史的理想反思、做出对现实的判断,这是任何强国赖以崛起最重要的法宝,而今,美国的这个法宝并没有完全丧失。说它已经走向衰败,似乎确实为时尚早。

但是这样一个对历史有着反思能力的国家,为什么会走到今天这一步呢?

2、亚当斯与杰斐逊打的那一架

事实上,这位美国历史老师的“灵魂三问”,美国早在建国之初,就有人提出过、争论过,只不过答案从来没有被争论清楚,所以才把这些问题拖到了今天,让老师在课上提。

你会奇怪,这么重要的问题,美国怎么可能都没争论清楚呢?

正如很多人提到的,同样18世纪下半叶的美国独立革命与法国大革命,是一场“姊妹革命”,所以当1789年法国大革命的消息传到美国之后,美国国父们立刻对怎么看这场革命产生了分歧,甚至还为此掰了交情。

比如华盛顿的副总统、同时也是第二任总统约翰·亚当斯就对法国当时发生的事情嗤之以鼻。

他认为这就是一帮乌合之众闯进国家中枢,试图染指他们根本无力操控的国家权力。所以亚当斯的名言是“民主制度从不会长久,它很快就会浪费、耗尽并谋杀自己,从来没有一个民主国家不是死于自杀的。”

但亚当斯的这种说法,遭遇了另一位美国国父:杰斐逊的反对。

此时当时任华盛顿的国务卿并且后来成为了第三任美国总统,杰斐逊就认为法国当时正在发生的暴力革命非常正确,愿意流血的民众,就是有推翻暴政的权力,他的名言是:“自由之树,必须用爱国者的鲜血浇灌以保常青。”杰斐逊甚至主张美国每隔几十年就应该来一次暴力革命,以保证美国的制度不至于败坏。

这两人的思路是如此南辕北辙,于是很快为怎样对待革命法国,以及美国是否应当效仿的问题吵做了一团,最终反目成仇。

到头来还是华盛顿和了个稀泥,华盛顿在其告别演说中明确的亮明了自己的观点:

我国独处一方,远离它国,地理位置允许并促使我们奉行一条不同的政策路线。……我们为什么要摒弃这种特殊环境带来的优越条件呢?为什么要放弃我们自己的立场而站到外国的立场上去呢?为什么要把我们的命运同欧洲任何一部分的命运交织一起,以致把我们的和平与繁荣,陷入欧洲的野心、竞争、利益关系、古怪念头,或反复无常的罗网之中呢?

换而言之,华盛顿认为,亚当斯与杰斐逊的争议是无谓的,美国不需要在法国大革命的问题上亮明态度,美国也不会遭遇与法国类似的问题。

他的这种底气何来呢?

在后来美国历史上,你发现华盛顿的想法居然应验了:美国不仅在外交上没有对欧洲事务明确表态,在内政上也没有像法国那般纠结于“民众是否有权用暴力推翻政府”的问题。反应亚当斯思想的美国宪法原文,与杰斐逊思想的修正案前十条(所谓《人权法案》)就那么公然摆在一起,并行不悖,两百年来,一直没出什么太大的乱子。

而与之相对应的是,法国一直在反复纠结、调试这个问题。两百年中,法国人相继成立五个共和国、两个帝国、两个王国、外加一个公社,但直到今天也没把这个问题调试好。巴黎人民酷爱起义革命,为点什么小事儿都要上街。

为什么基于同一套理念建立的两个共和国,一个超级稳定、一个却纷争不断呢?华盛顿的眼光又为何能高于亚当斯和杰斐逊的左右之争呢?

这个谜,是直到1893年才揭晓谜底的。

3、特纳教授的谜底

1893年夏季,一名叫做弗雷德里克·J·特纳的历史学教授在威斯康星大学做了一次他最新史学研究成果的演讲。

历史学专业演讲往往沉闷乏味,但特纳教授的这次演讲,却数次被轰动、喧哗和讨论声打断。因为这次演讲的观点,实在太开脑洞,太震撼了。所有被特纳理论说服的听众,都震惊于两点:

第一,原来美国人相比欧洲人,运气好了不是一点半点,我们才是真正的欧皇!

第二,这种好运,看来马上就要结束了,美国药丸!

特纳说了什么这么提神醒脑呢?

他提出了一个解释美国历史新假说:边疆假说。

特纳认为:美国之所以能在过去一百年中维持整体稳定、迅猛发展,而不像欧洲那样频繁陷入动乱和内耗,并不是美国制度高人一筹(像制度史学派所主张的),也不是因为以盎格鲁·萨克逊为主体的美利坚民族天然优越(像种族主义者所主张的),也不是单纯因为民族传统中的保守主义使然,更不是单纯因为“上帝保佑美国”。

特纳说,美国之所以是美国,是因为美国的西部长期存在一条可开拓的边疆:

“直到现在为止,一部美国史在很大程度上可说是对于大西部的拓殖史。一个自由土地区域的存在,及其不断的收缩,以及美国定居的向西推进,可以说明美国的发展。”

说的通俗简单一些,任何一个国家在其发展中,都不可避免的产生内部的竞争,这种竞争将产生内向性的压力,促使国家不得不调整它的政治体制,从而重新切分各阶层间利益的蛋糕。

但特纳指出,这个矛盾对于美国来说,很长时间是不存在的,由于美国有一条西部的边疆可以开拓,社会内部的压力可以不断通过向西拓荒来消解。那些在东部核心区域竞争失败的落魄者,失地的自耕农,可以不断向西拓展的自己生存空间。此处不留爷,自有留爷处,处处不留爷,爷就去西部。

美国平民手中的枪,那年头是用对外的。

从行政区划上看,从美国建国到1893年,在美国向西推进的过程中,先后创建了31个新州(不包括佛罗里达),如果加上佛罗里达则是32个新州。每一个新州的宪法制定,都是一次拓荒到此的“边民”群体对制度的重新创新。美国就是通过这种向外拓展的方式,消弭了其内部的压力。杰斐逊与亚当斯的左右之争,因此始终没有爆发。

简单地说:美国内耗少,不是因为美国人脾气好,甚至不是因为制度好,只是因为美国人有边疆,不内卷。

然而,几乎就在特纳做这份报告的同时,美国已经将自己边疆推到了太平洋边。那个给美国担当了百余年“减压阀”的边疆终于消失了。特纳和他开创的边疆学派不无忧虑的暗示,自此之后,美国的历史、美国的民族性,将发生改变。

4、新边疆的拓展与消亡

但历史的诡谲就在于,至少在其后一百多年中,边疆学派的担忧并没有实现,因为美国在此后大部分时间里,总能找到不同意义的“新边疆”。

在大陆上地理边疆消失后,美国曾经一度试图效仿欧洲殖民主义国家进行海外拓展,其中突出代表就是麦金莱时代的美国。此时的美国四处出击,占领夏威夷、占领古巴、占领菲律宾,试图将这些地方转化为自己新边疆。

但美国很快就醒悟了:殖民主义并不能给美国提供过去意义上的“边疆”。不同美国过去的西部,这些殖民地上住满了本土居民,旧有文化、政治传统已经定型,美国统治这些地方,所付出的治理成本远大于收益。

所以,最迟到一战时期威尔逊总统上台,提出“民族自决”为止,美国就已经放弃了再以旧模式拓展新边疆的尝试。

而幸运的是,此时技术发展成为了美国的“新边疆”,美国的20世纪20年代被称为“咆哮的20年代”,摩天大楼、汽车、公路、电器等等技术的发展为美国创造了无数新机会,这个新边疆重新扮演了美国社会的减压阀。

但没开心多少年,美国就迎头撞上了“大萧条”,20世纪30年代的美国,其分裂、矛盾激化程度应该是与今天最为相像的,杰斐逊与亚当斯左右之争的阴云,突然重现并笼罩在了美国头顶,这个国家似乎已经走向了崩解的边缘。

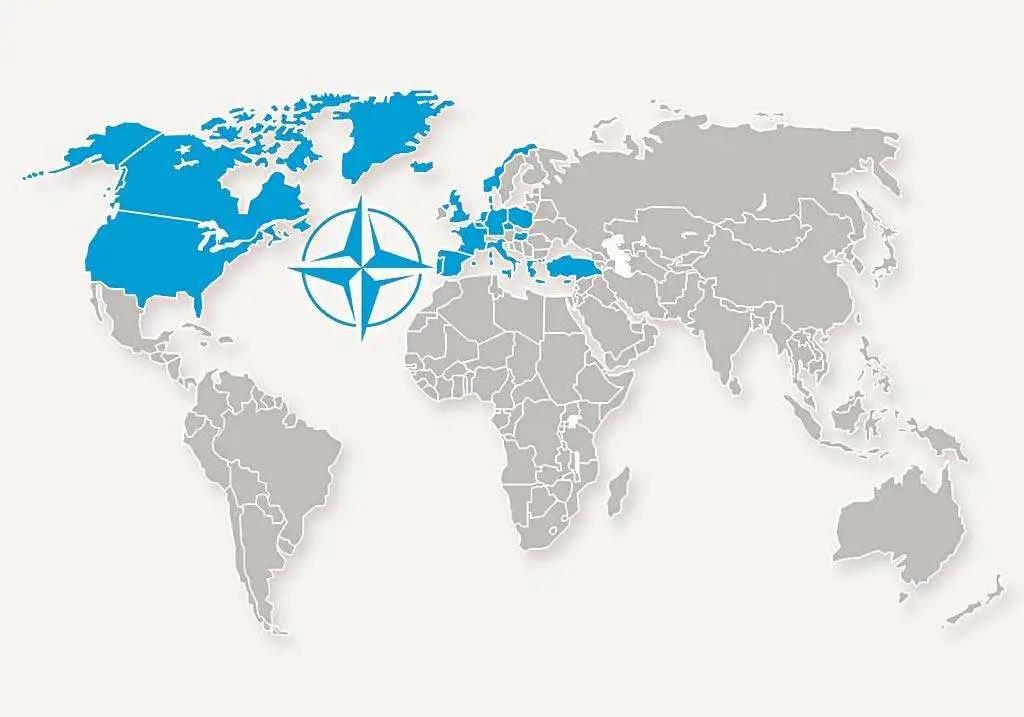

但美国的好运气很快又来了,1941年,日本偷袭珍珠港,美国加入二战、并赢下了这场战争,二战之后的美国,执行的是Pax Americana(美利坚治下的和平),将其兵锋所及的整个西方,再度划为了它的新边疆。

北约、日美安保条约、布雷顿森林体系、世界贸易组织。所有这些美国主导的战后组织,都可以看做美国试图拓展和维系新边疆的手段。美国不惜在其中投入了巨大的成本,因为他的领导人知道,可拓展边疆的消亡,同时将意味着美国的消亡。

这个玩法,直到冷战结束前一直是成功的。

但冷战结束后,这个系统遭遇了问题。

美国在冷战后主要将三个方向作为“新边疆”进行拓展,中东、前苏联传统势力范围和中国(经济上)。

但执行20多年之后的结果,发现苏联传统势力范围是一块食之无味弃之可惜的鸡肋,中东地区则是一个他们无法理解的吞金黑洞。

与中国的“双赢”合作对美国人来说则更具有讽刺意味。中国的市场、人力资源非但没有像美国所预料的那般,成为它的“新边疆”。相反,像美国当年向其西部拓展以获得稳定性一样,在与美国竞合的当中,中国也不断从这种合作中获得稳定性。

其结果是,从某种意义上说,美国的资本和市场反而成为了中国赖以维持发展和稳定的“新边疆”。

所以一圈算下来,美国人发现自己亏大了。

100多年前,特纳曾作出过“边疆消失”的警告预言。这100多年中,由于运气和苦心经营,美国一直能不断找到“新边疆”,为自己内部的矛盾找到减压阀。但如今,这条路终于还是走到了尽头。

美国的内部矛盾开始不可避免的丛生,杰斐逊和亚当斯当年那个没讨论清楚的问题被重新提了出来,时隔两百年,美国终于还是如同当年的法国一样,遭遇了“攻克巴士底狱”。

说白了,这是一个曾经外向的国家陷入内卷的故事。

5、伯利克里之死与雅典的终结

现在,请回头再看特朗普与拜登此次大选中的争执。你会明白他俩在争什么:

特朗普的思路其实很直接:既然“新边疆”已经消失,美国的对外交往不再是“新边疆”而是“出血点”,那么就干脆切断并重新梳理一切外部性因素,重新选择其中对美国有利的部分。

这个思路是简洁明快、体现美国保守精英的那种传统实用主义精神的。但它有一个问题,就是执行起来必须花费大量的时间,而执行过程中又必然遭遇阻碍的阵痛。在这个思路执行的前期,美国人更多看到,是他们的国家不断退群、断交、丧失领导权。这个过程中美国的内部矛盾在加剧而不是减缓。这注定了特朗普的改革有一个“窗口期”很容易被击倒。

相比之下,拜登所代表的民主党的思路温吞水的多:装作问题没那么严重,日子还是该怎么过这么过。

当然拜登会尝试对那些“出血点”进行有限度的包扎,但这种包扎注定是不给力的,因为他要强装这些“出血点”依然是美国值得开拓的“新边疆”——哪怕美国最终会因此流血而死。

简而言之,美国病了,特朗普大夫的治疗方案是:做个大手术,彻底切除病患部位。手术做到一半,病人说太疼受不了,换上一位拜登大夫,又说手术咱不就做了,伤口包扎好,咱换姑息疗法吧……

这样的治疗,毫无疑问是最糟的,它会最大限度的恶化病人的病情,而这就是美国的现状。

这种现状有点类似于在美国建国之初,让一个劣化版亚当斯就立刻跟一个劣化版的杰斐逊打上一架。

这一次,没有华盛顿居中调和,也没有“边疆”给两派减压。

法国大革命的例子告诉我们,

当华盛顿不在、边疆消失,“不讲武德”的残酷内斗往往会代替温文尔雅的程序正义。不管他们写在纸面上的理想有多么高尚。

这样的国家,未来会怎样呢?

……

我想再讲一个故事。

2000年前的古希腊,曾经有一个以“民主”立国的强国:雅典,它跟半岛上的另一个大国斯巴达打了一场伯罗奔尼撒战争。在战争初期,雅典的民选统治者伯利克里坚定执行了海上勇敢出击,陆上坚壁清野的政策,几乎快将斯巴达拖垮了。

但最后关头,雅典城里突然爆发了一场瘟疫,有人说瘟疫就是兵临城下的斯巴达人传过来的。

瘟疫让伯利克里原本就备受非议的坚壁清野战术一下子更加难以接受,反对他的声音四起,伯利克里最终在忧愤交加当中自己也感染瘟疫死去了。

伯利克里死后,民众推选了一个叫克里昂的人执掌大权,此公完全推翻了伯利克里的政策,积极将战争打到外线去,支援盟邦,最终克里昂自己也在一场援外战争中身死。

雅典的民众们一看主战的克里昂也不行,赶紧换上了主和的尼西阿斯,没过多久,又再换上了主战的亚西比德……

雅典民主的丧钟,就在那种民意的摇摆不定当中的声声敲响了。

公元前404年,伯罗奔尼撒战争以雅典惨败和斯巴达的完胜告终了。

我想,特朗普应该比伯利克里幸运些,

他感染了瘟疫、遭遇了非议、好歹不必死于任上。

美国么,也许也会比雅典幸运些,

他们有很好的历史课,老师和学生应该都会在课上探讨,也许他们能记住这个教训。

只不过在涅槃重生之前,这个国家会有很长的夜路要走。而世界将因此大不一样。

全文完